お彼岸は、運の分岐点です。この7日間の“過ごし方”ひとつで、金運・財運、仕事運、人間関係まで 良くも悪くも揺れるんです。運は偶然じゃない・・と思いませんか? 実は 運は、整えた人にだけ寄ってくるんです。

朝、仏壇のほこりを一拭き。花を一輪添える。線香の煙がまっすぐ立つ・・その静けさで、心のブレが スッと消える・・・成功している人ほど、先祖供養を大切にしているのは なぜか?

実は お願いより “整え”が効くと知っているからです

本日の動画では、お彼岸の期間の正しい過ごし方と やっていいこと、絶対やってはいけないこと、それから、お彼岸は7日間ございます。たった7日。でも、差は一生になるマナーをお伝えしていきます。

お彼岸の期間と やること

今年(2025年)の秋彼岸は 9月20日(土)〜26日(金)の7日間。真ん中の23日(火)が秋分の日、昼と夜が等しくなる“お中日”です。

お彼岸の習慣は 平安時代ぐらいから始まったと言われていて、結構古く 日本古来のもので、もう日本の生活の中に お彼岸の考え方というのは習慣として根付いていったわけです 。

お彼岸は 本来は亡くなった人を偲ぶ期間です。何をするかというと、基本の3つで ご供養です。

①お墓・仏壇の掃除

お墓参りが難しければ、仏壇で丁寧に 写真に一礼でもOKです。玄関・机・財布など“毎日使う場所”を軽く片付けて心をニュートラルにしましょう。

②献花・お線香・お供え

季節のものや おはぎ(秋)/ぼたもち(春)を少量 お供えします。おはぎと、ぼたもちは同じものですが、秋と春で言い方が変わります。お供え後、家族で分けていただきます。

③合掌して「感謝と近況」を一言お伝えしましょう

昔から この週は、心をニュートラルに戻すための期間と言われてきました。だからこそ、お願いを積み増すよりも、まずは整える。小さな整えを、同じ手順で、淡々と。ここが勝負です。

成功者の お彼岸あれこれ・・・

成功者の事例——彼岸に、人は“軸”を取り戻す。

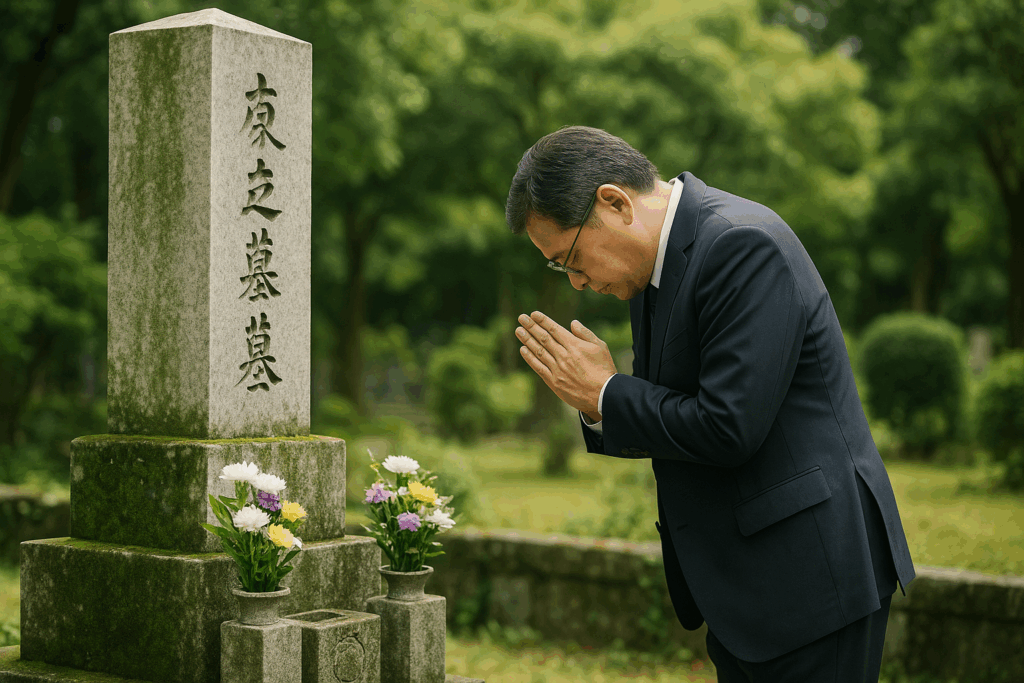

①某 鉄道会社 社長のケース・・・「迷いが晴れる場所」

夕立のあと、苔(こけ)むした墓石の前。ある鉄道会社の社長は言います。 「悩んだら墓に行く。不思議とスッと曇りが取れる。」

非常識に見える決断を重ねてきたからこそ、“ゼロ点”に戻る場所が 必要だった。墓前で合掌し、余計なプライドや不安を 一度置く。すると、“やる・やらない”の線引きがくっきりする。――なるほど、意思決定の前に心の濁りを抜く(ぬく)と ブレが減るのです。

社長は言います 「迷ったら、墓の前で 静けさでゼロ点に戻す。」

弊社スタッフAは毎日 ある広い霊園の中を通って自転車通勤しています。そのスタッフ曰く、毎朝、ひとつの大きな墓所の前に、必ず人が複数人立ってお墓参りに 人が絶えないというのです

石に刻まれた「伊藤家」。

深く一礼し、静かに合掌する――わずか十数秒。でも、その背中には“今日をまっすぐ生きる覚悟”が見えた・・・と話していました。

② 100日連続の墓参り——「順序を固定すると、行動が変わる」

ある経営者は、朝の会で聞いた「100日墓参り」を即実行。お墓で 掃除→献花→合掌→感謝3つ→課題1つを 心で唱える。

それを毎日、同じ順序・同じ時間で繰り返すうちに、申請中の予算は次々と通り、止まっていた案件が動きだしたといいます。

奇跡? いいえ、自分の行動が変わったのです。順序を決めると、迷いが減り、着手が早くなる。その社長は 運は、習慣の副産物であると・・・整える順序を固定すると、運より先に行動が変わると おっしゃっていました。

私もそう思います。

③ 地場工務店の 社長のケース

「顔向けできる利益を取りにいく」。お盆・お彼岸、創業家の墓に手を合わせた 社長は、こう戒めます。

「地域の信頼で食べている。短期のマネーゲームに入らない。」ご先祖・地域・仕事が一本の線でつながると、戦術が倫理に接続される。派手さはなくても、長期の信用が積み上がる。

「ご先祖に顔向けできる利益だけを取りにいく。」これ、私も非常に共感します!その一言は“美談”じゃなくて 経営の設計図になっていると思うのです。

「弊社も地域の信頼で続く会社です、ご先祖に顔向けできる利益だけを取りにいく。」というのが 社内ポリシーです。

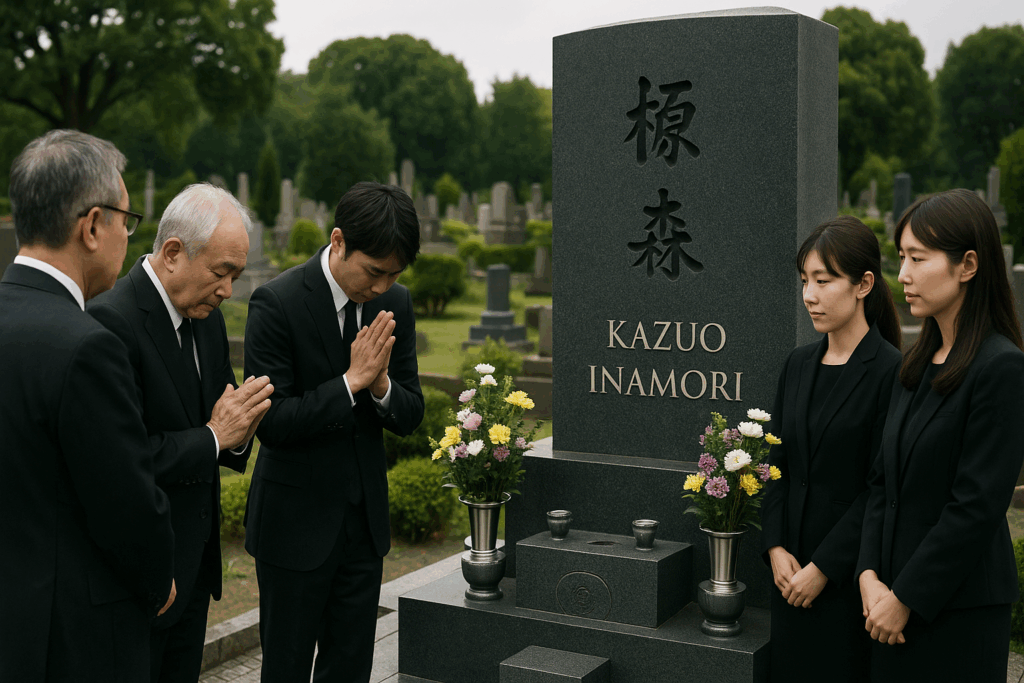

④ 稲盛和夫の哲学の継承——「墓は、理念のリロード・更新地点」

個人的に稲盛和夫の哲学に、私は何度も救われてきました。稲森氏曰く、偉大な経営者の命日、墓前に集う人たちがいる。

「社員の物心両面の幸せを追求する」と、あの一行をもう一度、声に出して誓う。共同体の原点に立ち返ることで、行動規範を再インストールするわけです。

稲森氏は言う:「墓は、理念のリロード地点。」

かっこいいです・・・。

それは 儀式ではない。チームの約束を、現場仕様に再インストールする作業であり、共同体はここで原点に立ち返り、迷いは削ぎ落ち、行動が揃う。

墓は、理念のリロード・更新地点。 次の一手は、ここから研ぎ澄まされる、ということなんですね。。。かっこいいです。

絶対 やってはいけないこと

①病院へのお見舞いは やめましょう

お彼岸はご先祖様を供養する期間であり、この時期の 病院お見舞いは、一部の方に「あの世から 迎えに来たの?」と受け取られ、「死」を連想させると考える人がいるため、印象が非常に良くなく 相手の心に影を落とすことがあります。

私たちはここで、やさしさの出し方を間違えないようにしましょう。お彼岸期間を外した日にお見舞いにいってください。でも、どうしてもという事情があるなら、必ずご本人・ご家族と相談し、病院のルールに従いましょう。

② 祝い事(結婚式・新居お披露目など派手な宴会・新車の納車など)を 前面に出すは やめましょう

お彼岸の主役は供養です。秋彼岸の中日に、親族40人で新居お披露目パーティを計画。「お線香だけ先に…」のつもりが、時間が押して墓前は駆け足になってしまいました。帰り際、親戚が「今日は“お祝い”の顔だね」と嫌味と寂しそうに一言・・・。どうしても集まるなら順番を変えましょう。供養をしてから→家族で静かに食事。演出は控えめに。「今日はここ!供養が主役」と最初に宣言するなど工夫しましょう。

③ “供えっぱなし” はNG!

お墓参りに行ったが、缶・瓶・お酒・生もの・強い匂いの食べ物の 置きっぱなしは、やめましょう。動物被害や清掃の迷惑になります。お墓に置きっぱなしの、缶・お酒・お供えものは 夜のうちにカラスが荒らし、ご近所の墓所まで散乱。翌朝、気まずい片付けになったと よくあります。

現代マナーでもありますが「お供え→ 合掌 → そして持ち帰り」が基本です。枯れ花の放置もNGです。また“良かれ”の越境として、他家の墓を勝手に触る・掃除するなどもNGです。「ついでに」と草を抜いたり、花を動かしたり・・・たとえ善意でも無断厳禁です。

こんなことがありました。折れた花を整えたつもりが、「差し替えられた」と誤解を招いたトラブルがありました。声かけが原則ですが、現実には声がけは不可能です。不在なら触らない。管理が気になる場合は管理事務所に相談しましょう。

本日のまとめ

お彼岸は、毎年春と秋の2回行われる日本ならではの素晴らしい仏教行事です。太陽が真東から昇り 真西に沈むこの時期は、この世とあの世が最も近づき、ご先祖様への思いが通じやすくなると考えられてきました。

それはまるで、私たちとご先祖様を繋ぐ見えない糸が、より強く輝く期間のようだと私は感じています。

忙しい毎日の中で、忘れがちな「感謝」の心、そして自分自身を見つめ直す時間。これらを実践することで、ご先祖様だけでなく、私たち自身の心も豊かになり、日々の生活に潤いと安らぎが生まれ、ひいては 運気もあげると信じています。

成功者の方がお彼岸を大切にするのも分かりますね・・・。

もしお墓参りに行けなくても、お仏壇に手を合わせる、故人の好きだったものを食卓に供える、あるいは静かにご先祖様に想いを馳せるだけでも、きっと心は通じ合います。

このお彼岸が、皆さんの心があたたかくなる、そんな大切な時間になりますように・・・。

0120-136-841

0120-136-841