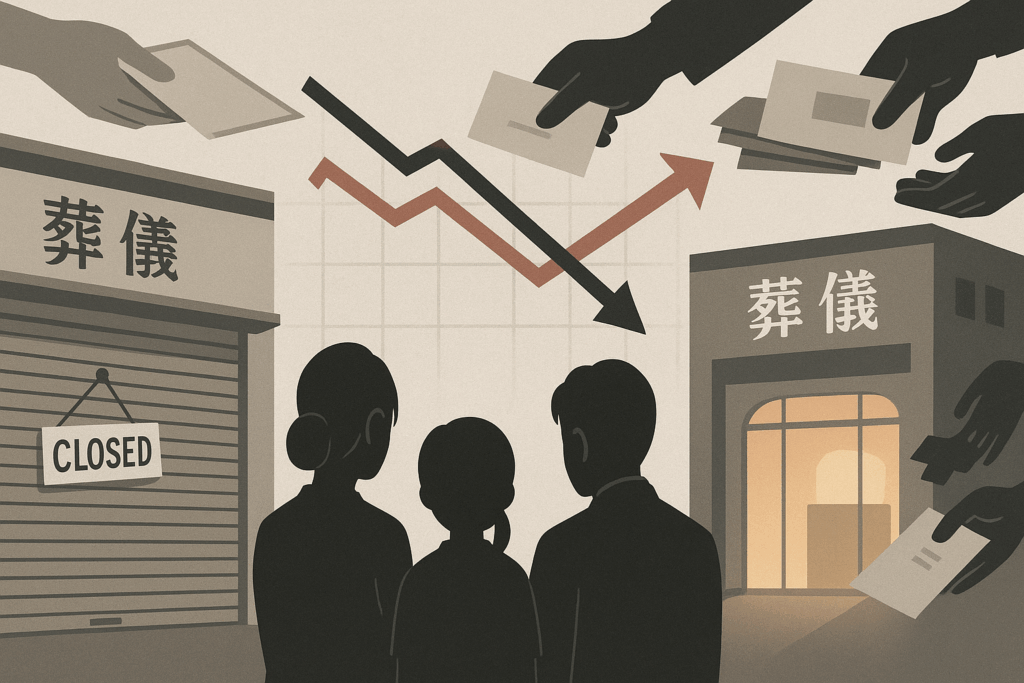

「え……ウソでしょ?」そう感じるはずです。2040年まで死亡者数は増え続ける=“多死社会”。なのに今、日本では葬儀社の倒産・廃業が過去最多ペースなんです。

しかも…業界全体の売上は伸びているんです。

“需要は増えるのに、潰れる会社は急増”。この逆転現象は、いったいなぜ?ヒントは見えない価格崩壊と紹介手数料の増殖。

節税と資金繰りの専門家 トップYouTuberの・脱・税理士スガワラ君の 最近の動画でも、この「多死×倒産ラッシュ」にメスが入りました。

つまり、現場は今まさに進行形なんです。「でも、それって自分に関係ある?」と思う方いらっしゃると思います。しかし、大アリ!なんです。知らないまま依頼すると、当日に追加費用の連発、担当者は翌月退職・廃業でアフター(フォロー)は 不在…。

**最悪、“葬儀難民”**になるリスクさえあります。

今日は、外から見えにくい業界の“ヤバい構造” 闇を、プロの視点でわかりやすく分解。

最後までご覧いただくと、高額請求を避ける見積もりの見抜き方と、安心できる葬儀社の選び方が手に入ります。タブーも遠慮ナシでいきますので どうか、目を離さないでください。

多死社会なのに なぜ今 葬儀社の倒産が増える?

「需要は右肩上がり。なのに葬儀社は消えていく」――この矛盾から入ります。データでは、取扱件数は2023年に過去最多の廃業・解散は 66社。倒産8社。昨年の葬儀社の“退出”は計74社です。

需要↑アップ 倒産↑もアップ。これ、どういうこと?と思いませんか?

一方、帝国データバンクの葬儀業界の主要505社の売上は2022年 3580億円 → 2024年 4051億円、最終利益も182億円 → 268億円と 断然 伸びているんです。

需要も売上も上昇。それでも会社は消える。この逆転現象、一体 なぜでしょうか?

葬儀は多死社会で 需要があるため、「儲かる」と考えた新規参入企業が後を絶ちません。例えば、昨年、倒産・廃業で市場から退出した会社は74社でしたが、驚くべきことに、新規に設立された法人は105社もあります。 全体の法人数(分母)が増えることで、競争に負けて退出する会社(分子)も増えるという、自然な競争原理が働いているんです。

このような中で、資金力やブランド力がある大手が CMや広告を精力的に使っているので 集客網の強い大手に集中することになります。ある大手が市場のパイを独占し、さらに ますます強くなっています。

そして 大手から来た仕事を 中小規模の葬儀社が受けるのは、粗利が出にくいのです。なぜならば 花の材料費・人件費・燃料の高騰、大手から紹介して受けた葬儀なので紹介手数料の支払い・つまり高額の手数料に吸われる現実があります”――ここで資金体力の弱い会社がまず苦しくなります。

明朗会計をうたい “表面の安さ競争”で キャッシュが持たないのです。

結果、売上1億円未満が全葬儀社の約4割を占めるという中小企業のゾーンで、退出が相次ぐのは ある意味当たり前なんです。

ここが“知らないと損”のポイントとしては、安いプランに見えても、当日に追加費用、請求時は上乗せで、合計は高額になっていたということになったり、数ヶ月後に 会社が廃業でお客様へのアフター(フォロー)が不在。――最悪は葬儀難民になってしまうケースもあるんです。

答えは、競争の激化×大手が強い二極化という構造だと、スガワラ君も おっしゃっています。

価格崩壊の正体とは?

昔は参列を広く招く大規模な一般葬が主流。今は身内だけで行う家族葬や さらに儀式を省略し、火葬だけを行う直葬(火葬のみ)も増加してきました。

この背景には 人付き合いの希薄化/終活の普及/高齢参列の移動負担が、儀式のコンパクト化を後押ししました。

その副作用が価格崩壊です

かつて200万円超だった葬儀代の平均総額は、今や100万円台前半が中心。直葬は十数万円のケースもあります。

目安としては 一般葬 約190万/家族葬 約110万/直葬 30〜40万。

でも――ここが落とし穴です。単価は下がっても、お葬式の現場での“やること”は4割も減らないのです。

葬儀会場の運営・人件費・仏さま搬送・安置・書類など固定費はそのままなんです。

つまり 単価の下落は、中小企業にとって致命的な収益圧迫となっているんです。 結果、資金力のない中小企業が廃業を選択し、それを大手がM&Aで吸収し、企業規模を拡大しているという、複雑な状況が生まれているのです。

さらにスマホ時代で“情報の非対称”が崩壊しました。以前は**「業者だけが知っている」状態で 「お客さまだけが知らない」から→言い値**になりやすかった。

でも今は、Webで内訳・写真・税区分を公開(花祭壇はサイズ・段数・花材まで)、お寺様の条件(読経回数・戒名・御車代)を文言と金額で明示。搬送・火葬場・返礼など外部費用を開示=原価と手数料が見える。

口コミ/実名レビュー/写真で体験が可視化→ 見積とWebの突き合わせで矛盾は即バレ・炎上となります。

口コミは 星評価・実名口コミ・写真付きで良し悪しが可視化となった 例えばクレームで「当日追加請求が多かった」または「説明が丁寧」など具体的な経験談が判断材料になる検証は、見積とWeb掲載内容の突き合わせが 誰でもできる。

「弊社の望むこと」

倒産や廃業が加速するこの時代に、私たち中小の葬儀社が生き残るために最も必要なことは何でしょうか。 それは、「いかに情報をオープンにして、お客様の信頼を勝ち取るか」 という一点に集約されると私は思うのです。

かつての不透明なビジネスモデルは、情報化が進んだ現代では通用しないのです。消費者にとって分かりづらい業界だからこそ、その不安を解消し、「私たちは誠実です」と証明するために、費用の内訳を徹底的に公開する、つまりフルオープン戦略が求められている!と思うのです。

私たち(弊社)が望むのは、すべての葬儀事業者が、お客様にとって分かりやすい価格とサービスを提供することです。 これこそが、業界全体の信頼回復につながり、最終的に 消費者も安心してサービスを選べる基準になると信じています。 中古車業界でも、情報をオープンにして信頼を獲得した企業が成功しているように、この戦略はどの業界にも普遍的に適用できると思います。

そして、この情報公開を実現するための現代における強力なメディアプラットフォームこそが、SNSの活用です。弊社はずっと行ってきて、これからも続けていきます。

SNSは無料で利用できる、現代の最も強力な発信ツールです。 これを使わずに、高額な広告宣伝費を使うのは、資本効率の観点から見れば**「罰金」**のようなものだと指摘する専門家もいるほどです。 お客様との結びつきを深め、地域に根差した信頼を築くことが、この激動の時代を乗り越える唯一の方法だと私は思っております。

本日のまとめ

選ぶべきは「透明性」。

今日は、死亡者は増えているのに葬儀社倒産が過去最高という逆転現象、その裏側を解説しました。価格崩壊の背景は、家族葬・直葬への移行と情報公開(SNS・口コミ)の加速。

だからこそ、これからの葬儀社に必要なのは――かつての“闇”を断つ〈情報のオープン化〉、正直な見積りです。私たちも地元密着で、内訳を行で開示(お寺様・花祭壇・外部費用・税区分)。

当日、上振れ(うわぶれ)ポイントを事前に説明。事後のアフターケアまで明示を徹底しています。

皆さんが選ぶ基準は一つ……透明性。

見た目の“安さ”ではなく、根拠のある見積りと地域での信頼で選んでください。迷ったら、まずは地元の葬儀社に相談を。きっと後悔は減らせます。

この記事が、あなたの終活の一助になれば幸いです。無料相談・式場見学はいつでもおこなっております。小さな疑問からお答えしていますのでお電話お待ちしております。

0120-136-841

0120-136-841