火を使わない“水火葬”をご存じでしょうか。環境にやさしいと聞く一方で、日本で本当に可能なのかは気になりますよね。今日は導入の関連性を、環境の数値、海外の動き、そして日本社会の変化から整理します。先入観を脇に置き、選択肢を冷静に比べていきましょう。最後まで聞けば、ご家族で話し合う材料が揃います。実例も交えながら、導入の現実味を一緒に考えていきます。結論は一つではなく、地域に合った最適解を探る視点です。

目 次

1.いま話題になる理由と用語整理

2.仕組みと環境数値:どこがエコか

3.海外での広がりと象徴的な出来事

4.日本社会の変化と新しいニーズ

5.導入の壁:制度・設備・心理の三重苦

6.地域での向き合い方と現実的な選択肢

7.まとめ

1.いま話題になる理由と用語整理

最初に疑問です。なぜ今、水火葬がこれほど取り上げられるのでしょうか。背景には環境意識の高まりがあります。樹木葬などエコ葬への関心が伸び、火を使わない方法への注目が集まっています。水火葬はアクアメーションとも呼ばれ、アルカリ加水分解という技術です。火葬と同じく遺骨が戻りますが、においや煙は出ません。言葉が似た“水葬”とは別物で、海や川に沈める行為ではありません。混同は誤解を生みます。導入の関連性は、環境価値と社会の受容で決まります。私のもとにも、終活中の60代ご夫婦から「環境に配慮したい」という相談が届きます。選択肢を知れば、家族の会話が落ち着きます。地域のルールや宗教観も整理しながら、感情と数字の両面で見ていきましょう。

要点

① 環境意識の高まりでエコ葬が注目

② 水火葬=アクアメーション(アルカリ加水分解)

③ “水葬”とは別で、法律上の意味も異なる

2.仕組みと環境数値:どこがエコか

次に仕組みです。温水とアルカリでたんぱく質などを分解し、無菌の液体と遺骨が残ります。装置内で完全に密閉され、排気はありません。Resomation社(リソメーション本店の公表値では、火葬に比べてCO2排出量は約3分の1、エネルギー消費は約7分の1とされています。数字が独り歩きしないよう、前提条件を確認する姿勢が大切です。一般的な所要時間は数時間で、火葬と同程度かやや長いケースもあります。都心の火葬場では最新炉で高効率化が進み、地域差があります。水使用量や排水処理の設計も重要です。海外の施設見学では、処理水は基準を満たした上で排水されていました。評価は設備ごとの実測で判断しましょう。運用コストや薬剤管理、保守体制も重要です。見学や事業者の公開資料を突き合わせ、数値の根拠と運用を確かめましょう。理解が進むほど、感情よりデータで語れます。要点

① CO2は約3分の1、エネルギーは約7分の1という公表値

② 排気がなく、においと煙が出にくい

③ 水量と排水処理、地域のエネルギーミックスで評価が変わる

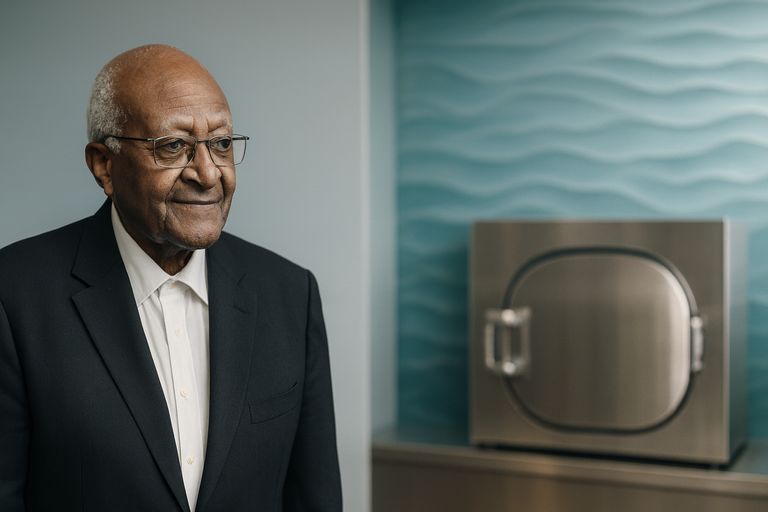

⒊海外での広がりと象徴的な出来事

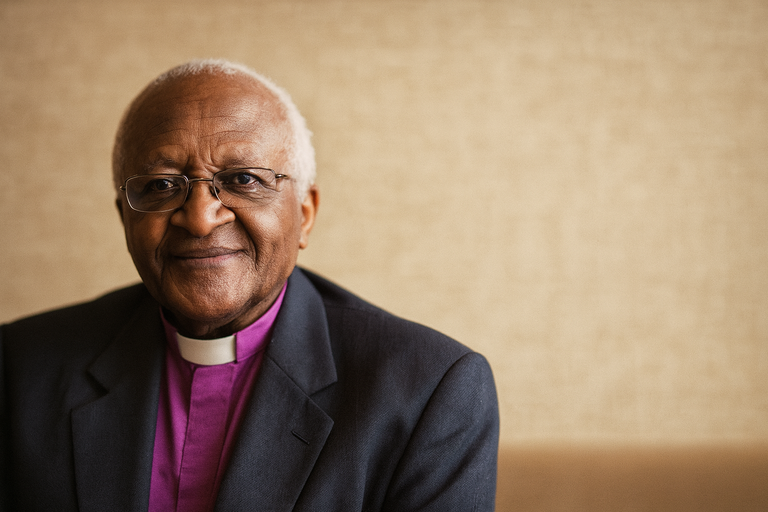

では、世界ではどうでしょう。米国では30州以上で合法化が進み、カナダや南アフリカでも導入が進行しています。英国は2023年から運用が始まり、規制整備が続いています。ニュースで話題になったのは、デズモンド・ツツ大司教が水火葬を選んだ事例です。宗教者の選択は、価値観の対話を広げる引き金になります。導入した葬儀社は、初期は説明時間を厚くとり、地域の宗教者と共同で勉強会を開きました。家族は工程や遺骨の戻り方を丁寧に知り、安心して選べたと言います。国際的な認知度が上がるほど、日本でも議論が起こりやすくなります。一方で、州や国ごとに設置基準や倫理指針は異なります。公衆衛生当局の監督や水質基準の違いが、運用ルールを形づくります。だからこそ、日本で議論する際も、単純比較ではなく制度の文脈を踏まえることが欠かせません。海外事例はヒントであり、答えの写し取りではありません。

要点

① 米国・カナダ・南アフリカ・英国で合法化が拡大

② 2023年の英国運用開始は象徴的

③ デズモンド・ツツ氏の選択が社会的議論を促進

4.日本社会の変化と新しいニーズ

日本での関連性を考えます。少子高齢化で一人暮らしが増え、墓じまいも進んでいます。終活が一般化し、維持管理の負担を抑えたい声が増えました。多文化共生も進み、イスラム教徒など火葬を避ける宗教的ニーズにも配慮が求められます。先日、多摩の集合住宅で暮らす娘さんから「遠方の墓は難しい」と相談を受けました。樹木葬や散骨と並べて、水火葬の情報も知りたい、という声は確かに増えています。大事なのは、良し悪しを決めつけず「選べる状態」を用意することです。選択肢が増えるほど、家族は落ち着いて決められます。都市部ではスペースや移動の負担が大きいため、式や会食を小さくし、移動距離と滞在時間を短くするだけでも負担とエネルギーを減らせます。家族の考えは世代で違います。中立の比較表を見ながら、費用・時間・宗教面・遺骨の行き先を一つずつ確認しましょう。賛否の言い合いにせず、「我が家は何を優先するか」を決める場に変える――これが安心につながります。

要点

① 少子高齢化と墓じまいで多様な葬送が必要

② 終活の一般化で負担を抑える志向が強まる

③ 多文化共生と宗教的配慮に応える選択肢が求められる

5.導入の壁:制度・設備・心理の三重苦

ここで日本での課題を整理します。

まず法律です。墓地埋葬法など現行制度に水火葬の位置づけがなく、法整備が必要です。次に設備面。装置の安全基準や排水処理、運用を担う人材の育成が欠かせません。さらに心理面。“水に流す”という言葉が持つ違和感が、利用への抵抗感につながります。

導入コストについては、火葬場の新築・大規模改修は、規模により数十億〜百数十億円の世界です、さらに運転コストもかかっています。水火葬は国産で製造されていませんので、製造できるようになれば工事費も安価にすることも可能であり、水火葬はエネルギー使用が小さいとされ、一回当たりの運転費が安いとの報告もあります。ただし水道代・薬剤・排水処理費を加味して評価が必要です。環境面では検討する時期になっていると考えられます。

――要点

① 法制度の枠組みづくりが前提条件

② 排水・設備・人材というインフラ整備

③ 名称とイメージによる心理的ハードル

6.地域での向き合い方と現実的な選択肢

最後に、私たちが現実的にできることです。まず、家族で価値観を共有し、宗教者と早めに対話しましょう。エコ葬の一つとして、樹木葬や小規模葬、散骨と並べて水火葬の情報を集めます。導入の行方を見守りつつ、今できる環境配慮も選べます。私の現場では、会場の電力最適化や移動距離の短縮、返礼品の簡素化などで負荷を下げています。選択肢は一つではありません。自治体の検討状況やガイドラインを定期的に確認し、専門家の説明を聞く場に参加しましょう。疑問はメモにして、納得いくまで質問を。情報収集では、第三者データ、水質基準、見学可否を確認します。地域合意には時間がかかるため、今は選択肢の比較表を作り、家族の優先順位を明確にしておくと安心です。小さな準備が、いざという時の迷いを減らします。迷ったら、専門家に相談し、数字と価値観の両面から納得解を探しましょう。拙速より、合意形成をていねいに進めましょう。

――要点

① 家族合意と宗教者との対話を先行

② 樹木葬や散骨と併せて比較検討

③ 目の前の葬送でも環境配慮は積み上げられる

⒎まとめ

水火葬は、CO2やエネルギーの数値面で優位性が示され、海外では広がっています。日本でも少子高齢化や墓じまい、終活の一般化、多文化共生の流れで、選択肢としての関連性は高まっています。導入議論は、環境価値と地域の安心を両立させる設計を求めています。一方で、制度や設備、心理の壁は小さくありません。だからこそ、まずは正確な情報で誤解を解き、家族と価値観を合わせ、宗教者とも早めに対話することが近道です。海外事例は参考にしつつ、日本の現実に合わせて検討を深めましょう。今日の話が、ご家庭の落ち着いた準備に役立てば嬉しいです。

0120-136-841

0120-136-841