「……まさか、自分が参列することになるなんて。」突然の訃報――その知らせを受けた瞬間、頭が真っ白になっていませんか?

「明日、お葬式に行かなきゃ。でも、何を持っていけばいい?」

「服装は? ご遺族には、なんて声をかければ失礼じゃない?」スマホで検索しても、情報はバラバラ。焦るほど、何が正解か分からなくなる。

その不安――痛いほど分かります。

そもそも、お葬式というのは「全国どこでも同じ」ではありません。

宗教、宗派、そして地域によって、

マナーも作法も、まるで違うんです。

それを“久しぶりのお葬式”で完璧にこなせる人なんて、正直、ほとんどいません。

つまり――「分からなくて当たり前」なんです。

だからこそ、今日の記事では、

前もって“これだけ知っておけば恥をかかない”という、最低限のポイントを、現場のプロとしてお伝えします。

そして――実は、 これさえ覚えておけば、もう何とかなる!そんな“万能ワード”と“万能ルール”があるんです。

お葬式の現場で、宗派も立場も関係なく、どんな場面でも通用する――

いざ!というときに、慌てずに口にできる「一言のマナー」。

今日はその一生モノの万能ワードと使い方を、現場のプロとして、最短ルートで分かりやすく解説します。

焦る気持ちは自然なこと。

けれど――知らないまま参列するのは、もっと危険なんです。

葬儀の本を読み込む必要も、他の動画を探す必要もありません。

この記事1本で、

「大人としての正しいマナーと立ち居振る舞い」が身につきます。

不安を自信に変える、最短の10分間――

どうか、最後までご覧ください。

上級者の マナー

日本にはキリスト教や神道など、さまざまな信仰があります。

その中でも――今日は、日本で最も多い「仏教」をテーマにお話ししていきます。

お葬式の多くは仏教形式で行われるため、この基本を知っておくだけで、どんな場面でも安心して対応できるようになります。

お葬式は、故人を弔い、ご遺族に寄り添う大切な儀式です。 儀式だからこそ、知らないと恥をかいてしまうマナーがたくさんあります。

そして 故人を見送る儀式であると同時に、「あなたの人柄」や「あなたの品格」が問われる場でもあります。

たった一言の言葉遣い、たった一つの所作が、“心ある大人”と思われるか、“非常識な人”と思われるかを 分けてしまいます。

そして その一瞬の言動や行動が きっかけで、長年の親友との関係が途切れてしまったり、地域の集まりに顔を出しづらくなってしまった…そんな切ない話が、けっこう耳に入ってきます

でも、もう大丈夫です。

お葬式へ行く前に――

この記事を 見ていただくだけで、

「大人としての正しいマナーと立ち居振る舞い」が身につきます。

不安を自信に変える、最短の10分間です

まず最初に やるべき行動と 時間管理

訃報を受けて、お葬式に参列することになったとき――

最初にやるべきことがあります。

葬儀会場までの行き方と時間配分を、必ずチェックすること。

お葬式は、故人をお見送りする厳粛な儀式です。だからこそ、時間を守ることは“最大のマナー”でもあります。

理想的なのは、開式の30分前には式場に到着していること。受付は、およそ開式の1時間ほど前から始まるケースが多いです。

遅刻だけは、絶対に避けてください。

実際に、こんなケースがありました。

開式2分前、すでにご住職が式場に入場されるタイミングで、60代のご夫婦の参列者が慌てて会場に入ってきました

理由は――「早く到着していたが 親戚と顔を合わせたくないから、車で待機していた」とのこと。

結果、ご住職の進路を塞ぎ、式の進行を一時中断する事態に。たった数分の判断ミスで、厳かな空気が ピリッと張り詰めてしまい、式全体の空気が変わってしまいました。

時間を守るというのは、単に“遅れない”ということではありません。

それは、故人への敬意であり、同時に、ご遺族の悲しみに寄り添う最初の一歩なのです。

これで完璧!服装と持ち物のチェック

次に、服装と持ち物の準備です。 特に仏式では、通夜・告別式どちらでも対応できるブラックの略喪服を用意しましょう。

男性は黒のブラックスーツに白いシャツ、黒いネクタイ。黒い靴下と靴で統一します。 女性は黒のワンピース、またはアンサンブルです。 大切なのは「深い黒」であること、そして肌の露出の低さです。 膝が隠れる丈のスカートが望ましいとされています。

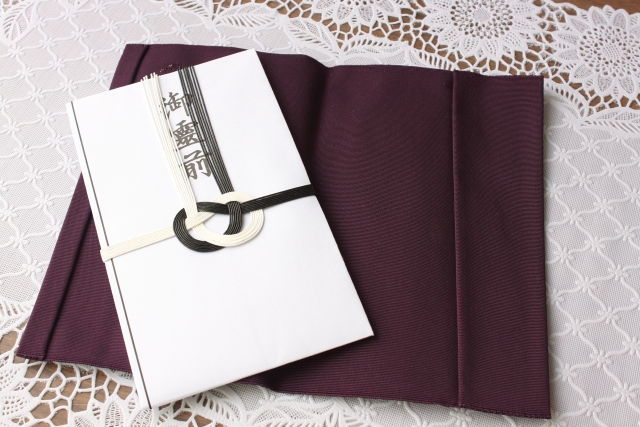

持ち物では、袱紗(ふくさ)お香典が最重要です。 袱紗は、お香典を包むための布で、弔事用は黒、 紺などを使います。 結婚式や ご葬儀 両方使える万能な色は 濃い紫色です。これから購入される方は濃い紫をおすすめいたします。

香典の表書きは、悲しみの涙で墨が薄まったという建前で、薄墨の筆ペンを使うのがマナー。スーパーでも売っているところが多いですが、近年は、お葬式会場で薄墨で書いている方は20パーセントにも未たない印象です。

次は「お香典」です

お葬式のときは不祝儀袋”(ぶしゅうぎぶくろ)を使います。同じ「お金を包む行為」でも、意味がまったく違います。お香典というのは、単なる“お金”ではなく、

故人への供養、そして「お互いさま」という助け合いの気持ちから生まれた日本独特の文化なんです。

でも、この香典袋――

実は、書き方が ややこしい!

袋の上に書く言葉、あなたは どれを選びますか?

「御霊前」? 「御仏前」?「ご香典」?

この3つのうち、正解を聞かれて 即答できる人は、実はほとんどいません

香典袋の表書きの上の部分は

「四十九日(49日)までは『御霊前』」

「四十九日(49日)を過ぎた法要などは『御仏前』」

とされ お葬式で 一般的なのは 『御霊前』です

ただし 浄土真宗の場合は例外です。最初から「御仏前」を使うのが正解なんです。

ややこしいです…

でも実際のところ、「故人がどの宗派だったか」なんて、知らされていないことも多いです。

そんなときは、無理に判断せず、どんな宗派でも使える 実は 万能なものがあるのです。

それは 何かというと ご存じの方…

どうぞ おっしゃってみてください◯◯。。(間を開ける)

はい 『御香典』 と書けばOKなんです。

間違いになりにくく、どんな宗派でも失礼になりません。迷っている時間はないものです。万能ですので使ってみてください。

基本的に香典袋の表書きと言われる上の部分は 『御香典 』そして その下の部分は 自分の名前を 薄墨のペンで書いていただいた上で 中身の袋に関して 金額・アナタの住所などは 薄墨筆ペンではなく、筆ペン でしっかり濃い目に書いていただきます。

本当に ややこしいです。。。

いざ斎場へGO!入館から着席までの初期マナー

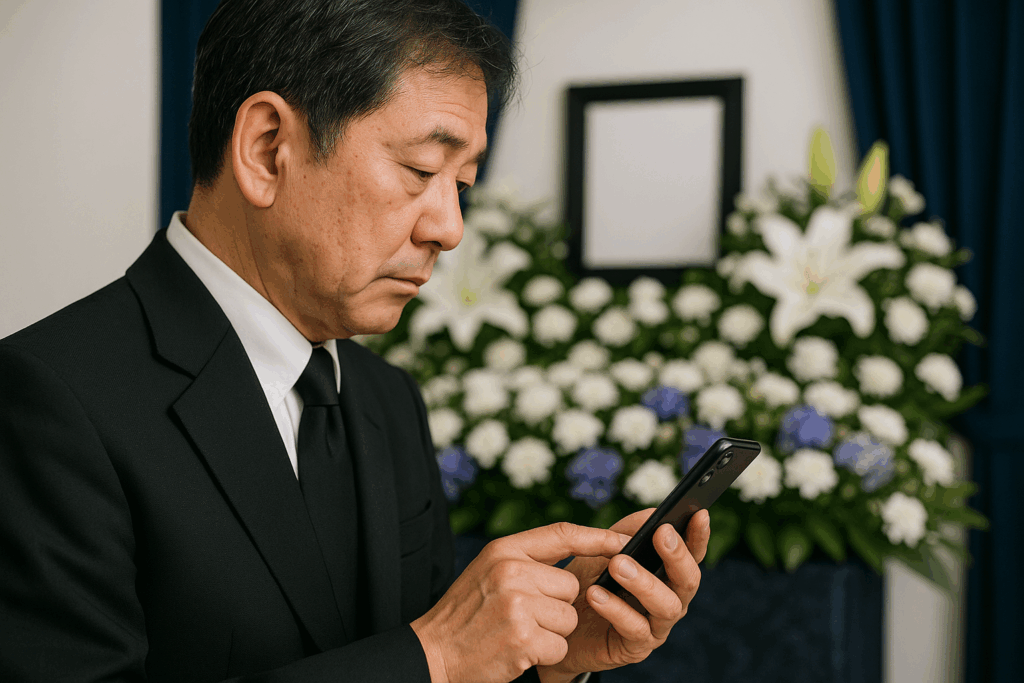

斎場に到着したら、まず最初に やっておくことは 携帯は マナーモードにしておくこと。

それから式場の椅子に着席する前に おトイレを済ましておきましょう。式典の途中で携帯の音が鳴ったり、席を立ったりすることは、式の進行を妨げるため厳禁です。

受付では、まず芳名帳に記帳をします。 個人で参列する場合は、住所、氏名、電話番号を丁寧に記入してください。 会社関係の場合は、会社名と役職名を記入し、名刺を出してください

受付突破!お香典を渡す際の模範フレーズ

記帳が済んだら、いよいよ受付です。

ここで渡す“お香典”――実は、渡し方ひとつで印象が変わります。

まず、お香典を包んでいる袱紗(ふくさ)を静かに開きます。

袋を取り出したら、表書きの名前が受付の方から読める向きに直すのがポイントです。

そして、軽く畳んだ袱紗の上にお香典を乗せ、

両手で丁寧に差し出しましょう。

ここで注意したいのは、余計な会話は不要だということ。お葬式は“静けさの中に想いを込める”場。

言葉はシンプルで構いません。では、覚えておいてほしい模範フレーズをお伝えします。

このフレーズ――

正直これさえ言えれば、お葬式ではもう完璧。

どんな宗派でも、どんな場でも通用する、

まさに“万能の言葉”です。

皆さん 考えてみてください……

はい、思い浮かびましたか?

正解は――

「このたびはご愁傷さまでございます。」

「心よりお悔やみ申し上げます。」

この2つのセットフレーズ。

これが“魔法の言葉”です。

静かに、丁寧に、落ち着いた声で伝える。

それだけで、あなたの真心はしっかり伝わります。

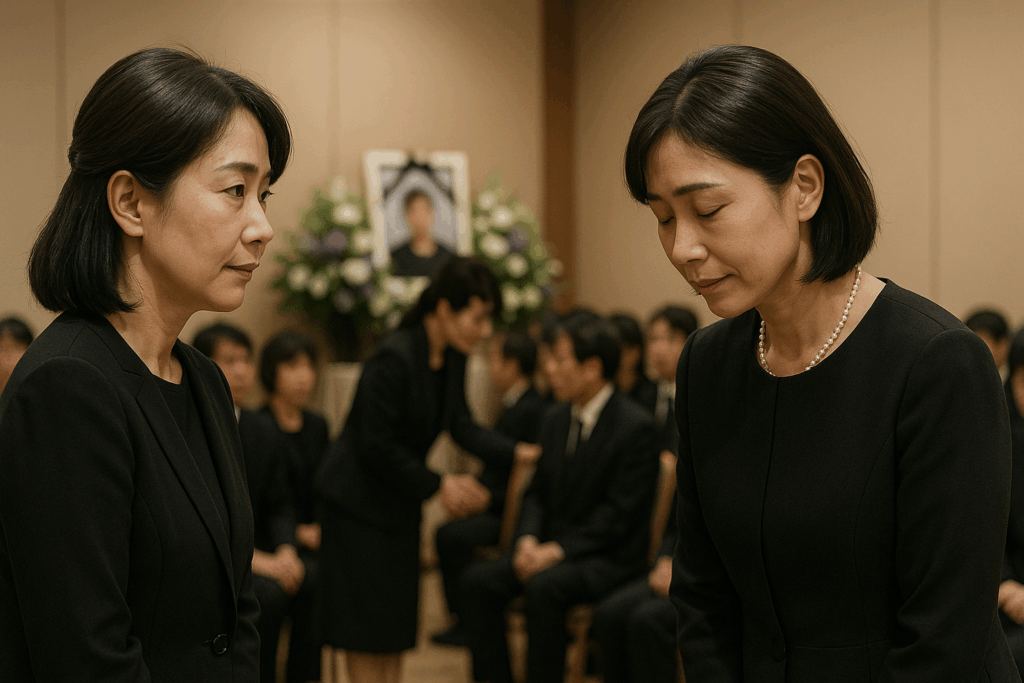

言葉の命綱!ご遺族への配慮ある 接触フレーズ

お葬式で最も緊張する瞬間――

それは、ご遺族と直接 顔を合わせるときです。

たとえ親しい関係でも、何を言えばいいのか、どんな表情でいればいいのか、迷う方が本当に多いんです。

まず大切なのは、アナタが「何を言うか」よりも、相手に「どう伝わるか・・・」。

言葉よりも、そのアナタの“態度”にこそ、弔意が表れます。

近くに いらしたら 深く頭を下げ、目を合わせ、一礼

それだけで、十分に心は伝わります。余計なお声がけはしなくても弔意は伝わります。

絶対にやめてほしいことがあります。

それは――自分からご遺族や喪主を探して 声をかけに行くこと。

これはNGです。やめましょう。

お葬式の場は、悲しみの中でご遺族が最後の別れに集中している時間です。

あなたの「気づかい」のつもりが、相手にとっては負担になってしまうこともあります。

もし、入口付近などで偶然お会いした場合には、

相手の気持ちを尊重しながら、静かに弔意を伝えましょう。

その時に使うのが――

覚えていらっしゃいますか?

さきほどお伝えした、万能フレーズです。

では、思い出してみてください。

はい、どうぞ。おっしゃてみてください

……言えましたでしょうか?

正解は、

「このたびはご愁傷さまでございます」

「心よりお悔やみ申し上げます」

この2つのセットフレーズを、静かに丁寧に伝えます。

長話は不要です。

むしろ、長く話すほど、ご遺族の心の負担を増やしてしまいます。

マナーとは、悲しみに暮れるご遺族に対して、

これ以上の負担をかけず、心を乱さないための“思いやりの形”。

そして、こうした儀礼的な準備を事前に知っておくことこそ、いざという時に心の余裕を生み、

故人を真摯に見送る姿勢につながります。

どうかこの動画を、一度だけでなく、何度でも見返してください。

そして――今まさに必要としている方、不安を抱えている方へ

LINEやメールなどで、そっと届けてあげてください。

この記事が、あなたの大切な一日の お役に立てれば幸いです。

0120-136-841

0120-136-841