もし、今夜。あなたがひとりで倒れたら――

その遺体は、誰が見つけ、誰が搬送し、誰が火葬の許可に判を押すのか。答えを知らないまま朝を迎える人が、いま日本にどれだけいるか知っていますか。けっこう多く 社会問題になっています。

「身寄りがないから、いつか誰かが どうにかしてくれる」――それは誤解です。発見までに日数が空けば、費用も手続きも、心残りも、雪だるま式にふくらむ。

そして最終局面では、誰が火葬を決めるのかが、静かに、しかし容赦なく問われます。本日の動画では、通報から、搬送、手続き、火葬までを時系列で解説いたします。

どこで詰まりやすいのか?何が必要か?プロの視点でお伝えします。さらに 今日からできる備えで 混乱を防ぐ方法をお伝えいたします。

不安を明日に回せば、あなたの最期は他人任せになります。そうならないために――この記事1つで、あなた自身の「最期の段取り」を 今、確かに手に入れることができます。

深刻化する「身寄りなき死」の現実

最初に 息をのむ実話を一つ。

70代女性Aさん。市営団地の一室で亡くなりました。約2年前のことです。

けれど、その部屋は――今も手つかずのまま。

電気も水道も止まり、締め切った窓の内側に、湿った空気がたまる。

台所の棚には 開けていないお菓子やレトルト。床には飲み物や調味料。

奥の部屋には、敷きっぱなしの布団。

――つい数分前まで、人がそこにいたように見えるのに、2年が過ぎています。

なぜ、こうなるのか?

「亡くなったのだから、すぐに片付けられるのでは?」と思いますが…実は違います。まず行政は、相続人を探すところから始めます。見つかれば、残置物(ざんちぶつ)・遺品の処理をお願いできる。

しかし、相続人がいない、あるいは相続放棄が出れば流れは止まります。この時点で、部屋は「市の持ち物」でも、中の物は故人の所有物。勝手に処分はできないんです。

だから次は明け渡しの訴訟が必要となります。判決を経て、強制執行へ。

ここまで来て、初めて荷物を動かせるというのです。時間は静かに、しかし確実に過ぎていく

費用も膨らみます。

ある自治体 B市の例では、1件あたり80万円以上に達することもあるそうです。

誰が決め、誰が動き、誰がその負担を背負うのか。

答えが曖昧なまま、**「時が止まった部屋」**だけが どんどん増えていきます。

これは、特別な例ではありません。

高齢化が進む日本で、頻発している現実なんです。

身寄りのない死が増える中で、深刻なのは無縁遺体の増加です。厚生労働省の全国調査では、引き取り手のない遺体が推計4万2000人にも上ることが明らかになっています。

そして、もしあなたが 一人で亡くなったら――同じことが起きるかもしれないのです。こういう裁判や遺品の処分などで1件あたりB市では約80万円以上もかかると云われています。

身寄りのない人が亡くなったらどうなる?

誰にも看取られず 自宅で孤独死していた場合、まず遺体を発見した人が警察に通報します。→ 警察が事件性の有無を確認し、同時に 遺族がいるかどうかの調査も進められます。

実際は ここで止まりやすいです。

親族が見つかり引き取り意思があるなら、遺体は家族へ。一方で、身寄りがない・連絡がつかない・協力が得られない場合は、遺体の所在地の市区町村が火葬や埋葬を実施します(法に基づく最小限対応)。

遺骨は自治体が保管。目安は数年~5年程度。

引き取り手がなければ無縁塚(むえんづか)合葬墓(がっそうぼ)へ埋葬されます。これは、故人の尊厳に関わる、非常に悲しい現実だと私は思うのです。

つまり、「最後はお国がなんとかしてくれる」という考えは 間違いなのです。何も準備をせずにいると、万が一の時に周りに多大な迷惑と負担を強いることになってしまいます。

「自分の遺骨は拾えない」無縁遺体の現実

身寄りのない死が増える中で、深刻なのは無縁遺体の増加です。2023年度 厚生労働省の全国調査では、引き取り手のない遺体が1年間で 推計4万2000人にも上ることが明らかになっています。

無縁遺体が生まれる背景には、家族や親族がいても、高齢や経済的な理由で引き取りを断る現実があります。また、引き取りは拒否する一方で、遺留金の相続を求めるというトラブルも起きています。

行政が親族を調査しても、親族が遠方にいるなどして見つからなかったり、親族間でのトラブルで決着がつかないと、遺体は長期保管されることになります。

B市から依頼を受けているある葬儀場では、敷地内の大型冷蔵庫に、葬儀を待つ遺体が多数 保管されていました。長期での保管が必要な無縁遺体が20人を超え、かろうじて収容できる状態だといいます。

中には、1年ちょっと安置されていた人もいるそうです。

死への備え方:終活の最前線「死後事務委任契約」

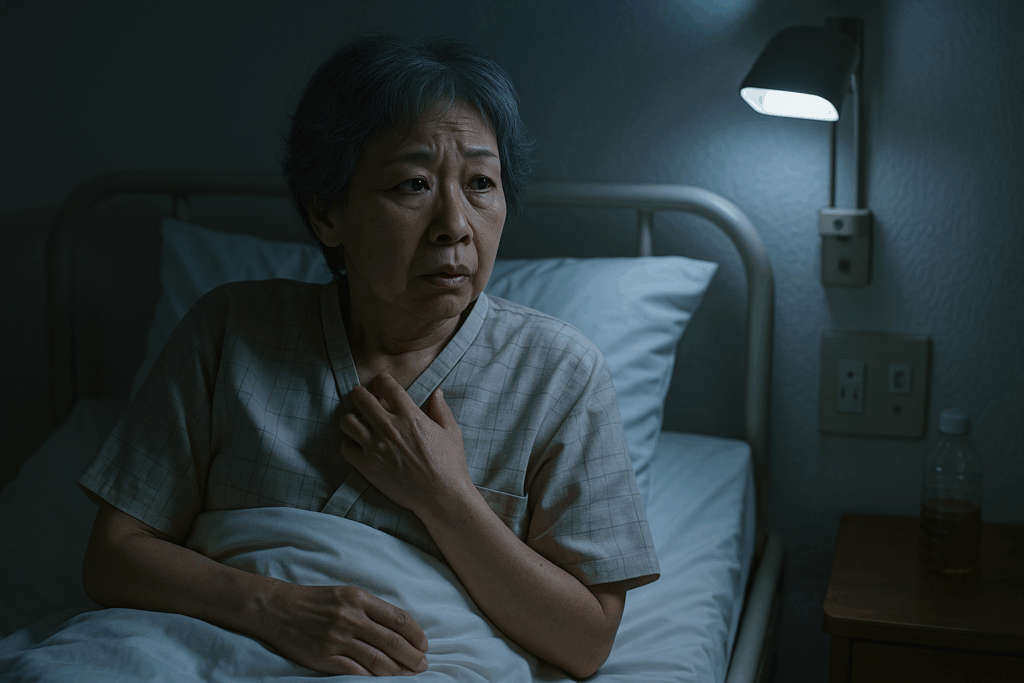

Cさんの実話より

「入院中、夜中に何度もはっと目が覚めるんです。独りぼっちで、このまま死んじゃったら…」――その不安を断ち切るために、こうした未来を避けるためにも、生前の準備、つまり終活が非常に重要と思い行動をおこしたそうです。

特に、ご自身の死後の手続きに不安がある方は、以下の対策を検討しましょう。

1つ目は、遺言書の作成です。

財産の承継先を明確にしておくことで、意図しない相続や財産の使われ方を防げます。

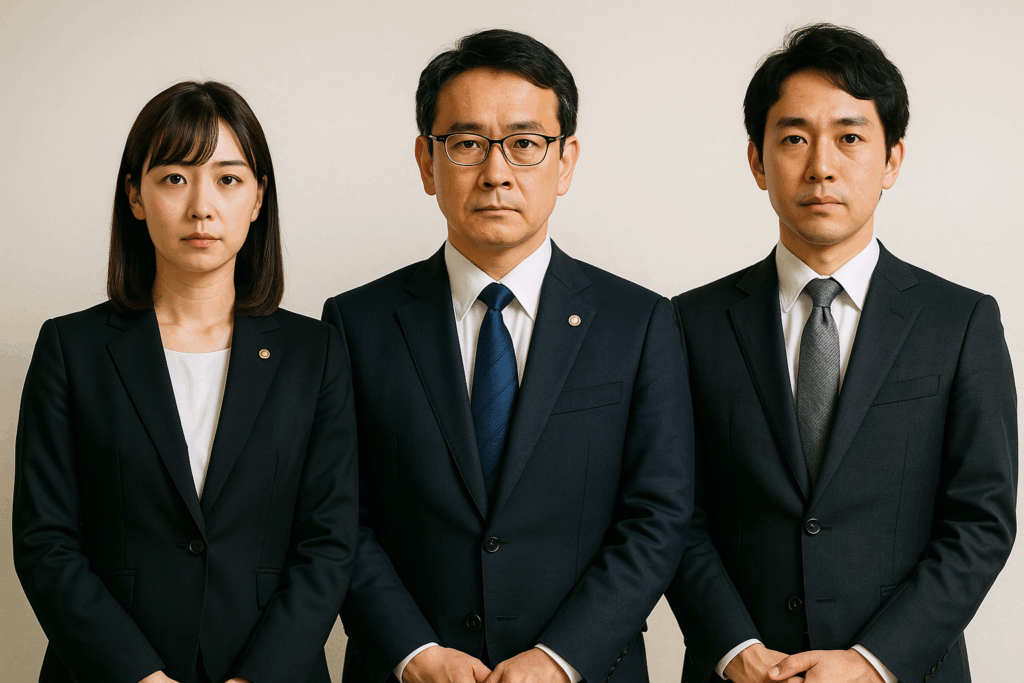

2つ目は、死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)の締結です。信頼できる第三者、

たとえば

①社会福祉協議会の終活・死後事務支援窓口です

・公的性格/分別管理の体制が整い、地域連携(役所・医療・葬祭・福祉)に強いです

・プランや対象範囲が決まっているので“できること/できないこと”を確認してください

②士業(司法書士・弁護士・行政書士[※業務範囲に差あり])

・契約作成、公正証書化、相続財産管理人申立て等の法務実務に強い。

・職業賠償保険加入の有無、分別管理と会計報告の仕組みを必ず確認してください。

・家財処分や賃貸解約など“現場系”は提携事業者と連携する形が多いです。

③NPO・一般社団法人などの終活支援団体

・平時の見守り~死後事務まで 一気通貫型(いっきつうかんがた)のことが多い

・前払金の保全まえばらいきんのほぜん(信託/供託/第三者管理)と再受任体制さいじゅにんたいせい(担当者不在時のバックアップ)を確認してください

これら①から③の団体で

死後の諸手続きを一括して任せることで、周囲に迷惑をかけず、ご自身の希望通りの葬儀や納骨を叶えることができます。

もし、ご自身でこうした手続きを進めるのが難しいと感じるなら、行政書士などの専門家や、社会福祉協議会が実施するサポート事業に相談することが、安心への第一歩です。

人生の最後を自分らしく締めくくるために、準備をすることは、残された時間を 心穏やかに過ごすための最大の備えだと私は思うんです。

死後の手続き、希望の葬儀をお任せした終活サポートを契約したDさんの事例では、 預けた資金は総額 95万円。内訳は、葬儀約30万円、遺品の処理、納骨、そして棺に入れてほしい本や服まで――細かな希望も生前に指定できたとのこと

Dさんは こうおっしゃていました。

「もう“あとは死ぬだけ”。気が楽になった。」「ほっとしました。だって、自分の遺骨は自分じゃ拾えないから。」

もうここまで聞いてくださった皆さんは、おわかりだと思いますが、亡くなった後”のためだけでなく、今を…今を 安心して生きるための備えなんです!それが福祉の新しい支え方です。

この記事が 少しでもアナタのお役に立てれば 幸いです。

0120-136-841

0120-136-841