お葬式には参列したけれど・・・火葬場までは行くべきか?行かなかったら失礼になる?実際 誰までが同行するのが正解?

ここ、いちばん迷いますよね。

今日は、具体例でスッと決められる判断基準をお渡しします。“行く/行かない”どちらを選んでも後悔しない整え方をお話しします。

後半では、火葬場で実際に何をするのか――?収骨までの流れを、お伝えいたします。初めての方でも不安が残らないように、丁寧にイメージできるよう解説します。

迷ったまま 当日を迎えるのが いちばん つらい。この記事で心の負担をぐっと軽くしましょう。

お葬式に参列だけでは ダメでしょうか?

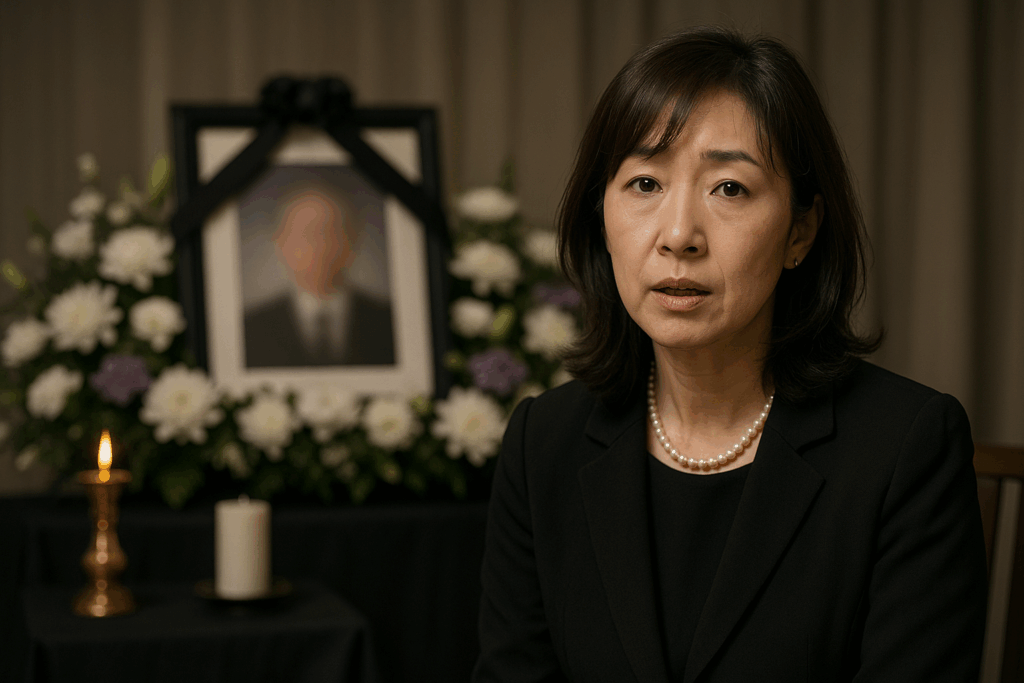

「式だけで帰ったら失礼でしょうか?」40代のAさんから、切実なご相談がありました。義父の姉のご主人が亡くなりました。

Aさんは 義理父から「親族なんだから」と言われ、通夜の最初から最後まで。翌日の告別式も最初から最後まで。さらに移動して、火葬場まで同行しました。

けれど、故人と会ったのは十年以上前に二度だけ。会話は挨拶程度。思い出は、ほとんどありません。 火葬中に「偲び話を」と促されても、言葉が出ない。

小学生の子どもを自宅に残してきた不安も重なります。「火葬場は、夫だけでも良かったのでは…?」胸の中に、モヤモヤが残りました。

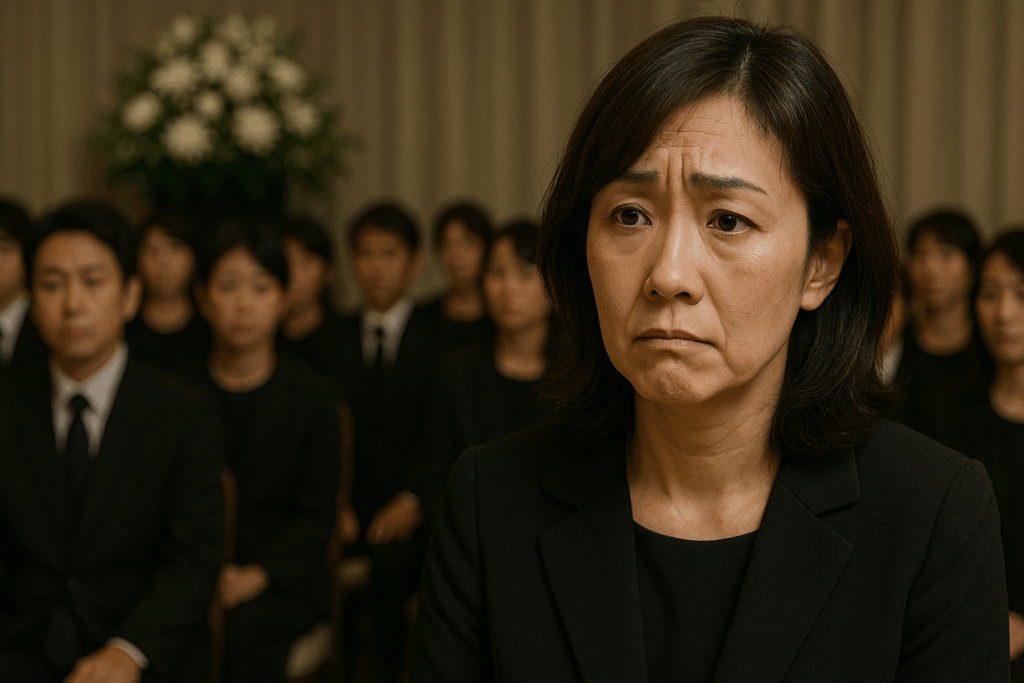

さらにAさんの視界に入ったのは、来ていない親族。義理母方の 甥・姪、遠方の親戚は、お焼香すら不参加の人もいました。

「私たちだけ、全部?」

不公平感と疲労感が、一気に押し寄せます。「義父母は“親族総出”に見せたかったのかな…」そんな疑心も芽生え、気持ちはどんよりとなったそうです。

「これから何十回も最後まで全参加? とても もたない…」Aさんは、正直ブルーになってしまいました。

Aさんのお気持ち よく分かります。実は、これは よく伺うご質問でもあり ‘式だけで帰ったら失礼?’ この迷い、あなただけではありません。

ここで まずお伝えしたいのは、“全員が火葬場まで”は絶対条件ではないということです。参列の範囲は、家の方針と、故人との距離感。体調や育児、距離と時間で決めて良いのです。

式で丁寧にお別れして、火葬場は代表者のみという選択も、現場では珍しくありません。Aさんのように思い出を語れない関係性、子どものケア、長時間移動。

その負担は「わがまま」ではなく、実は正当な事情なんです。

無理を重ねるほど、弔いの気持ちは摩耗します。 大切なのは、誰もが無理なく“悔いの少ない形”に整えることだと 私は思うんです。

では、どう伝えるか。角を立てず、そして 想いは守る言い方をお伝えします。是非 自分と家族を守るために使ってみてください。

「子どもが小さいので 今回は式までご一緒します。火葬場は夫が代表で伺います。」「お送りの車が必要なら、往路だけ運転して、復路はタクシー手配も検討します。いかがでしょうか?」

役割分担を提案するのも有効です。「代表で夫が同行」「高齢の義父母の送迎は別に手配」など、家族全体の負担を ならす具体策を一つ添えると、納得が生まれます。

そして、“来ていない親族”と自分を比べないこと。事情はそれぞれ。気持ちはよく分かりますが、比較は心を荒らすと思います。

あなたが守るべきは、あなたの生活と気力です

そのうえで、式での一礼や 一言の弔意、弔電や香典、など 形はいくつもあります。丁寧さは回数ではなく、配慮の質です。

結論です。

「参列だけで帰る」は、失礼ではありません。家の方針が “親族は火葬場まで”であっても 事情を伝えれば調整は可能です。言葉は優しく、線は はっきり。

あなたの心と家族の生活を守りながら、故人を丁寧にお見送りしましょう。

火葬場は 誰までが行く?

基本的には親族皆が行くべきと 昔ながらに言われます。理由は、最後のお見送りと「お骨上げ」を 家で担うからです。直系家族、兄弟姉妹、伯叔父母、いとこまで行く地域もあります。

経験のある方はお分かりだと思いますが、通夜、翌日の告別式、そして火葬場まで――静かにして待つ時間も長く、実際は 心身ともにかなり疲れるものです。だから ご高齢や体調面を優先し、式のみで戻る判断も一般的です。小さなお子さんや 遠方の方は負担も大きいですよね。

移動手段や所要時間、待ち時間を事前に共有しましょう。「無理のない参列」が、家族全体の安心に繋がるのだと私は思います。

“みんなで行くべき”という善意と、無理のない参列の両立。そのちょうどいい線引きを、家族で 言葉にして事前に代表者へ伝えておくことが大切です。

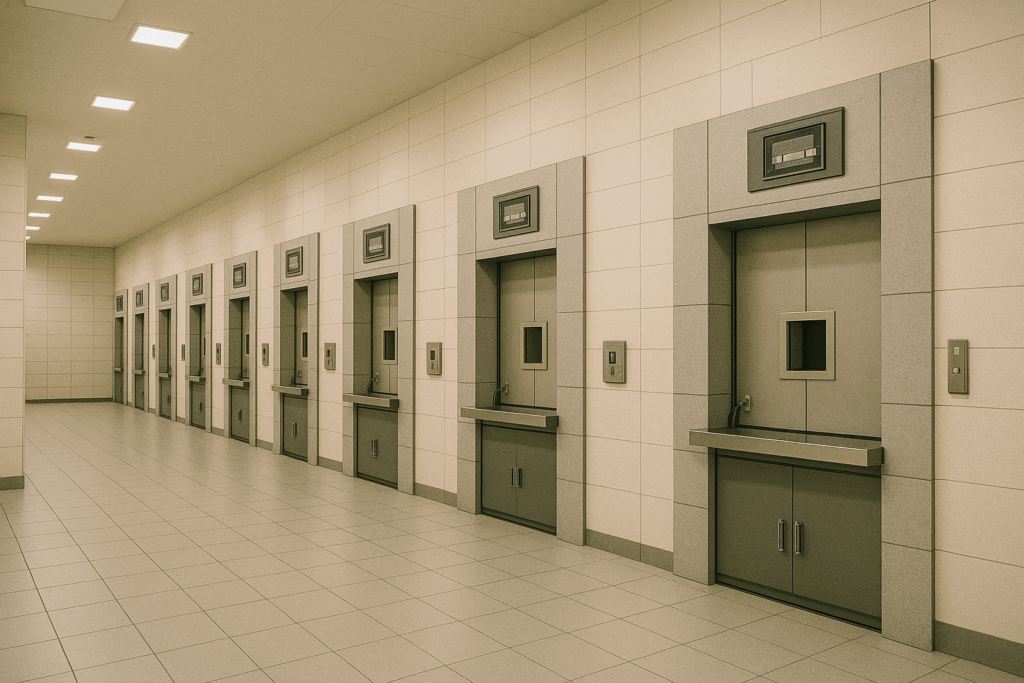

火葬場で何をする?・・・流れと 待ち時間の 過ごし方

まず流れを押さえましょう。到着したら職員の案内で納めの儀を行います。 炉前で合掌し、花を手向け、最後の一言を添えます。

その後に火葬。おおむね約1時間前後です。待ち時間は控室で過ごします。飲み物やお弁当が出る場合もあります。声かけは短く、あたたかく。

「ご一緒できてよかったです」

「寒くないですか。お茶を持ってきますね」

「無理せず、少し休みましょう」

思い出を語る場では、順番に一言だけでも良いです。つらい方には、無理をさせない配慮を。葬儀会場から火葬場まで 送迎があるか?、乗車場所と復路時刻も事前確認をしましょう。

小さな準備が、当日の不安を確実に減らします。火葬が終わったら**収骨(お骨拾い)**です。二人一組で骨箸(こつばし)を使い、喉仏(のどぼとけ)などを丁寧に納めます。

ここは日本の弔いの核心となる時間。私語を控え、姿勢と所作を静かに整えましょう。全体的には火葬場ついてから1時間30分から2時間の所要時間です。

本日のまとめ

火葬場へ同行する範囲は、家族の想い・体調・距離で決めて大丈夫です。全員でなくても、失礼とは限りません。

ただ――収骨の時間は、ご家族にとって かけがえのない瞬間。

「一緒に行くよ」の一言が、深い支えになります。

行けない時は「心はご一緒しています」と、やさしく伝えましょう。

迷いが残るなら、事前に喪主や代表者へ 伝えておいてください。「体調・育児の都合もあり、火葬場は代表◯名で同行いたします。私と子どもたちは ご葬儀まで参列ののち、会場で失礼いたします」これだけで当日の混乱は減ります。

私たち葬儀社は、動線・待ち時間・送迎まで設計し直せます。 無理を削り、丁寧さは残す。それが、後悔しないお見送りへの近道です。

大切なのは、形式ではなくーーあなたの想い。その人らしい一日を、皆で静かに整えましょう。一体 どのように伝えたらいいか?何か良い方法はないか?など是非ご質問ください。

その背中をそっと支えるのが、私たちの役目です。

迷われたときは どうか 多摩中央葬祭へご相談ください。少しだけ聞きたいでも大丈夫。相談は無料です。

いまの不安を、ここで そっと軽くいたします。

0120-136-841

0120-136-841