訃報を受けて、葬儀に参列することに・・・でも…会場に着いたら、まず 何て言えばいい???香典を渡す受付では、どんなふうに言えばいい?…ご遺族と顔を合わせたら、何か言わなきゃ。でも、どんな言葉がけが 正しいの?と アナタは 思ったことありませんか?

悲しみの場で、もし間違った言葉をかけてしまったら――それがご遺族の心を深く傷つけ、その後の人間関係まで壊れ お付き合いが無くなってしまった・・・そんな話も、あるのです。

実は、お葬式での“言葉がけ”って、学校でも、会社でも、誰も ちゃんと 教えてくれません。だからこそ たった ひと言でも、正しい言葉を知っているだけで、

「この人は、ちゃんと気持ちを汲んでくれる人だ」

「マナーをわきまえた、信頼できる大人だな」と、遺族にも 周りの方にも思ってもらえるんです。

【お葬式で 参列者が使う言葉】に絞って、誰も教えてくれなかった、**本当に大切な“特別なひと言”**を、葬儀のプロの視点から、丁寧にお伝えします。

最後までご覧いただければ あなたは“大人のマナー”を一歩、身につけることが出来ます。

お葬式会場・受付での 言葉がけ

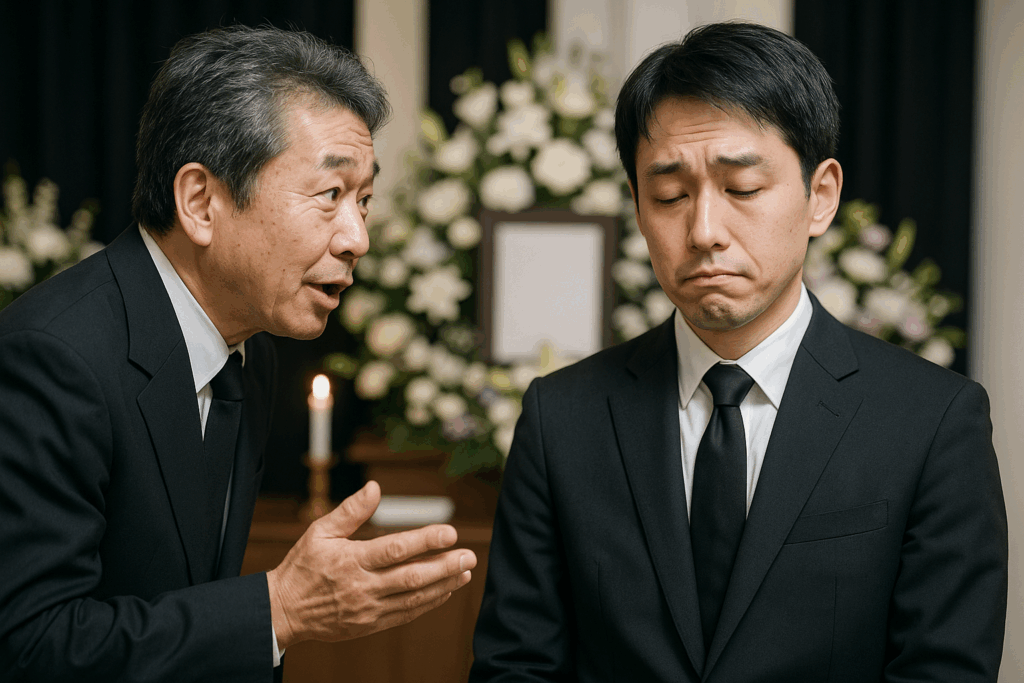

葬儀会場に到着して、まず最初に向かうのが「受付」です。ここで香典を渡す――この瞬間、何気ないようでいて、実は“参列者としての印象”が決まる、とても大事な場面なんです。

ある40代の男性が 受付で知り合いのご遺族の方と目があってしまい、気まずさを紛らわせようと「お疲れ様です」と言ったところ、ご遺族の表情が一瞬、凍りついたそうです。

本人は悪気なく言ったつもりでも、周囲の人からは「ちょっと 軽薄だな・・」と思われてしまいました。つい口にしてしまいがちなのが、「お疲れ様です」。普段のビジネスシーンでは とても便利なこの言葉ですが、しかし お葬式の場では、ズレてしまい ご遺族は ”疲れているのではナイ、悲しみの どん底にいるのよ…”という状況なのです。

受付で 何か声をかけるなら、

「本日はご対応いただき、ありがとうございます」 または、

「この度は ご愁傷様です」など、静かで 丁寧な言葉です。

香典は、直接手渡しせず、受付台の上に置き 両手を添えて差し出しましょう。

受付は、ご遺族と初めて顔を合わせる場所。だからこそ、「最初のひと言」は、あなたの気配りと人柄を映し出す鏡なのです。

斎場に入り 喪主・ご遺族への 言葉がけ

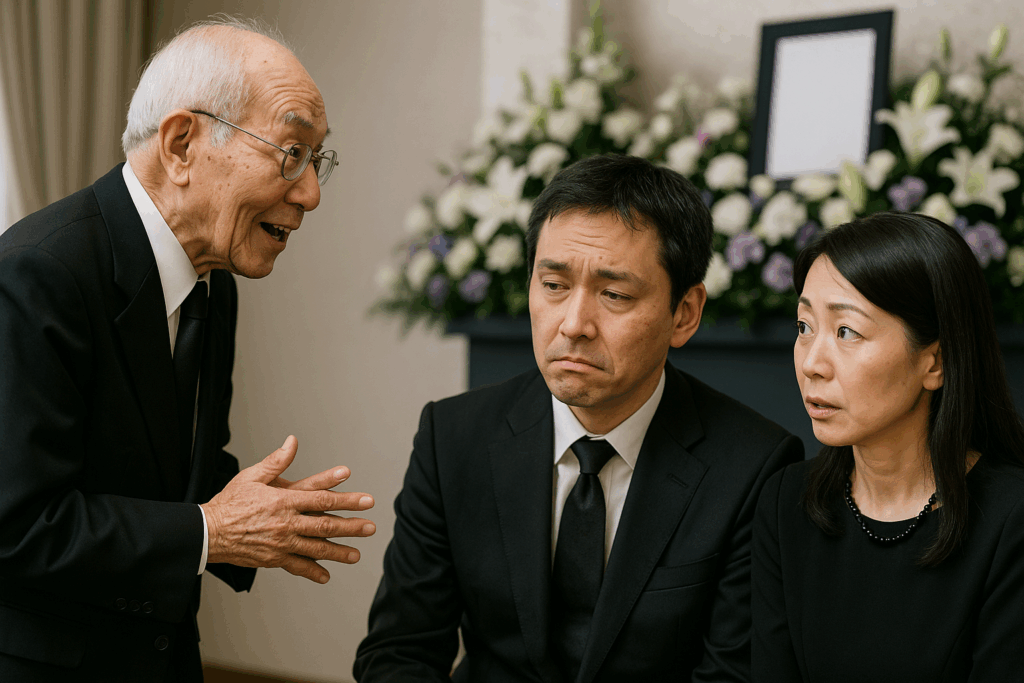

お葬式の斎場に入り、喪主や ご遺族の方と目が合う瞬間。そのたった1〜2秒で、心の中に浮かぶのは…

「喪主さまに なんて声をかければいい?…」

「気の利いたこと、言えないかも💦…」という

“声をかけなきゃ”プレッシャーに襲われるんです。実はこのシーン、多くの人が“緊張と迷い”を抱える場面であり、実は誰もが通る道なんです。

でも、まずは基本のひと言を押さえておけば、もう怖くありません。そして どの関係性にも通用する言葉は、この2つです。

「この度は ご愁傷様です」

「心よりお悔やみ申し上げます」

どちらも定番ですが、だからこそ 安心なんです。実は お葬式といった慣れない場面では、“正しい型”を守ることが、最善のマナーだと 私は思うのです。

言葉がけする時には、表情や声のトーンに心を込めるだけで、受け取る側の印象は大きく変わります。

やさしく目を見て、少し声を落として、丁寧に伝えるだけで、受け取る側の心には 温かく染みわたります。

そのひと言が“凶器”になる──失敗例

お葬式の場で、何気なく口にしたひと言。それが、相手の心を深く傷つけてしまうことがあるんです。

エピソード① 優しさが、思わぬ“刃”(やいば)になるとき

ある日、40代の男性が親戚の葬儀に参列しました。斎場に着いてすぐ、喪主である甥御さんにこう声をかけたんです。

「いやぁ……本当に大変だったね」

この言葉 一見、ねぎらいのように聞こえますが、でも その瞬間、甥御さんの表情がスッとこわばり、目をそらしました。そして、小さな声でこう言ったそうです。

「……そういうの、今はちょっと…」

それだけ言って、静かに控室へ戻っていったんです。なぜ、こんなに冷たい反応になってしまったのか?

それは、「大変だったかどうか」を判断するのは、あくまで その遺族自身だからです。ご遺族の中には、もっと故人と一緒にいたかったのに」、「何もしてあげられなかった」、「ありがとうを言えなかった」——そんな後悔や自責の念に苦しんでいる方もいます。

そんな中で「大変だったね」と言われると、“悲しみや苦しみが 客観的に 評価された”ように聞こえてしまい、アナタの 一言が 心の傷に 塩を 塗るような結果になることもあるのです。

これ、本当に多くよく耳にしますが 絶対やめて欲しいと思います。

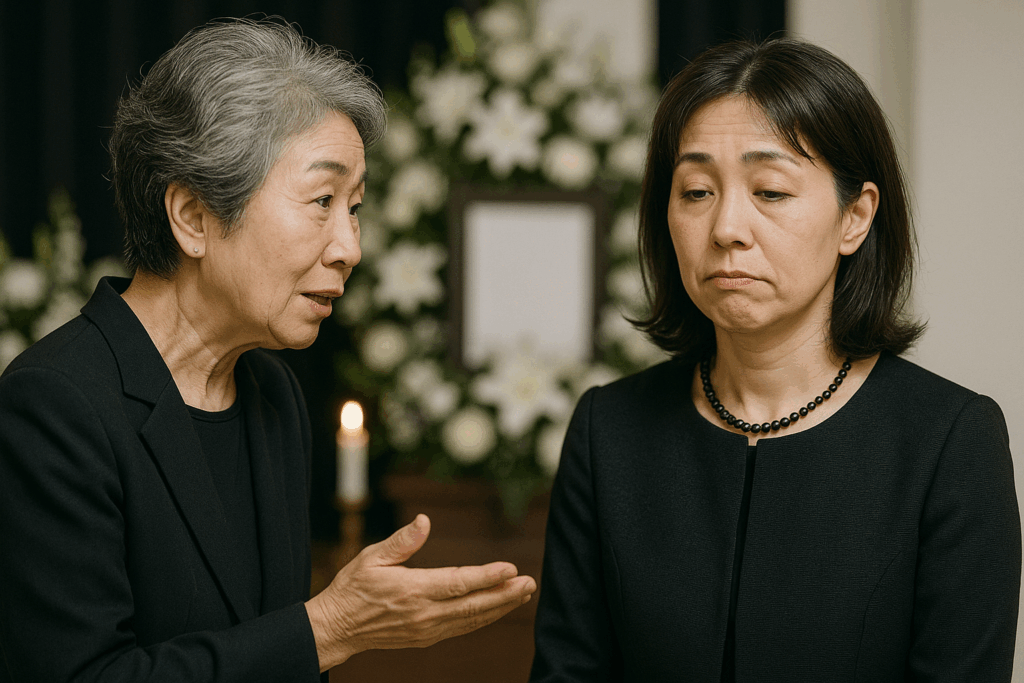

エピソード②聞いてはいけない質問

「どうして亡くなったのですか?」

「病気だったの?」「事故だったの?」と、悪気なく聞いてしまう人、多いです。

ご遺族にとっては、亡くなった経緯を語ること自体が、 何度も悲しみを“再体験”する苦しい行為なんです。それを“会話のネタ”のように聞かれてしまうと、「この人、うちの家族の死を 話のタネにしてるの?」と、深く傷ついてしまったと おっしゃていました。

③「善意の暴走」にご用心!

更に多いのが、昔話・長話・励ましといった、“善意”のつもりの言葉がけ。葬儀の場でやってしまいがちなのが、「あのときさ〜、お父さんが酔って転んで大笑いしたよね〜」「こんなふうに笑ってたの、思い出すよ…」。思い出を共有したくなる気持ち、分かります。

でも、それは今じゃない。

ご遺族は、式の段取り、参列者や僧侶への対応、気遣い…心も体も限界ギリギリの状態なんです。そんな中で、昔話をされても、ただただ疲れてしまうんです。

また 注意したいのが“励ましの言葉がナイフになるとき。

「あなたが しっかりしないと」、「お母さんを支えてあげてね」。

これも、よーく聞く言葉ですが──すでに“しっかりしなきゃ”と、本人が一番思っています。「“喪主なんだから しっかりしなきゃ”って100回くらい言われたけど、もう既に しっかりしているつもり・・・ 本当は、 励まされるより 気持ちを分かってほしかった」と おっしゃっていました。

④「気をつけること」は今から学べます

葬儀の場で、完璧な言葉なんてありません。でも、“避けるべき言葉”は 今からでも覚えられます。ある女性が、お父様を亡くされて喪主を務めたとき、挨拶対応に追われる中で、知人にこう言われました。

「でも、お父さん 大往生だったんでしょ?悔いはないよね?」…一瞬、心が凍ったそうです。「“悔いがないか”なんて、他人に言われたくない。私はまだ、言い残したことも、聞きたかった話も、たくさんあったのに。」と おっしゃっていました。

お葬式というのは、心の奥深くを えぐるような、非常に繊細な時間です。

そんな中で、たった一言が、相手の記憶に一生残ってしまうことがあります。あなたの そのひと言が・・・「忘れられない優しさ」になるか、「一生のトゲ」になるかは、ほんの少しの気づきで変わります。

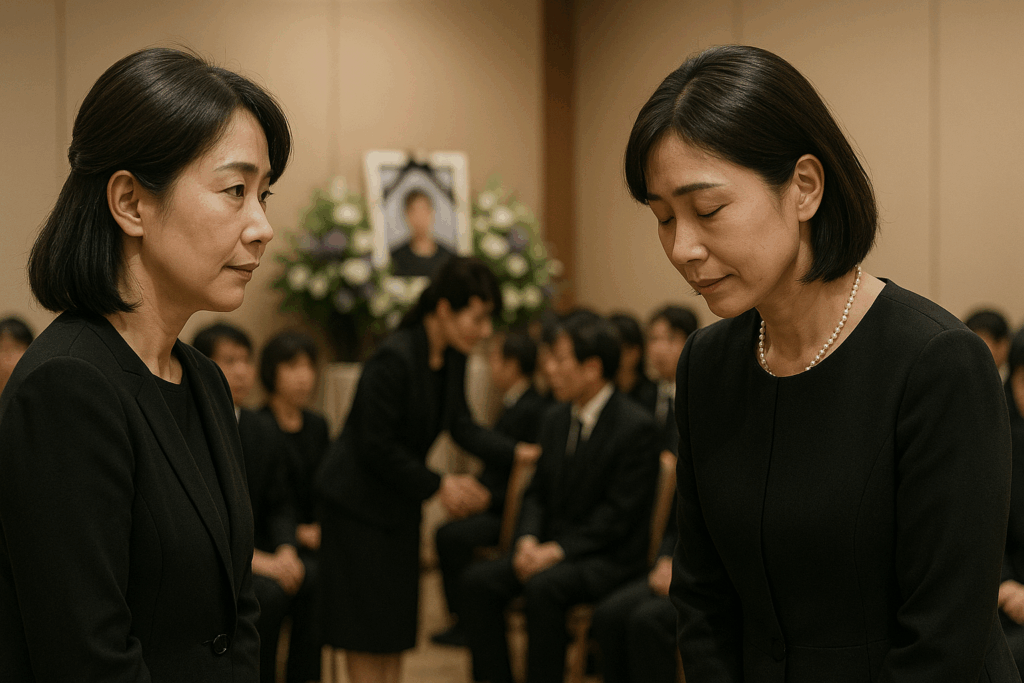

⑤言葉じゃない優しさ、伝わることがある

葬儀の場では、無理に言葉をひねり出す必要もないものです。例えば こんなケースがそうです。そっと目を見て、静かに一礼する。。。つまり「言葉じゃない優しさ」が、いちばん心に残ることもあるんです。どんなに親しい間柄でも、「あれこれ聞きたい」「話をしたい」「私のひと言で元気づけてあげたい」と思っても、「アナタの言いたいことより、今の相手の状態」を優先すること…。それが、本当の思いやりだと 私は思うのです。

まとめ

言葉は、時に 刃(やいば)にもなり、救いにもなります。お葬式という特別な空間では、特にそれが強く表れます。

お葬式会場で その言葉は本当に「相手のため」ですか?・・・と思う時が 何度もあります。“いい人”に見られたい気持ちが、逆に 相手を苦しめることもあるのです。

今日覚えてほしい、たった3つのこと

迷ったときは、この基本の言葉だけで大丈夫 「この度は ご愁傷様です」

聞かない、詮索しない、語りすぎない。遺族は話す余裕も、聞き返す体力もありません。伝わるのは、「沈黙と姿勢」。 言葉ではなく、喪主やご遺族の方に 少し距離が離れていても 目を合わせて 一礼…が、人の心に届くこともあります。

次のお葬式に参列する時、あなたの言葉が、誰かの心を支える力になるかもしれません。

この動画が少しでもお役に立てれば幸いです。

0120-136-841

0120-136-841