「お通夜」「告別式」「葬儀」──この3つの違い、あなたは説明できますか?実はこれ、9割の方が あいまいなまま、参列しているんです。

「どれが本番?」「どこまで出ればいいの?」「マナーは同じ?」

現場では、そんな質問が普通に 寄せられます。そして――知らずに

「あ、それ…言ってはいけないんですよ」 そんな“NG行動”をしてしまって、後から ご家族に怒られたり、気まずい思いをされたというケースも、実際にあります。

でも安心してください。本日の動画では、今さら聞けない 通夜・告別式・葬儀の この3つの本当の違いを、どこよりもわかりやすく、プロの視点で解説。そして最後までご視聴いただくと 喪主・参列者、どちらの立場でも大切な デキる大人が やっている“思いやりの作法”が身につきます。

「知らないと恥をかくかもしれない…」けれど、知れば家族や周りに“ちゃんとした人”と思われる。 そんな大切な知識を、今日は一緒に身につけていきましょう。

通夜とは?

通夜は、かつて「夜通し(よどおし)故人とともに過ごす」厳粛な儀式でした。夜通しという言葉には深い意味があります 灯(ひ)を絶(た)やさず、眠らずに見守る――そうした背景には「蘇るかもしれない」という祈りや、「悪霊や獣から故人を守る」という信仰もありました。ろうそくや お線香の火を絶やさず、故人に寄り添うことが基本とされていて 「寝ずの番」や「ウズミの番」と呼ばれていました。

昔は夜通しお経を唱えたり、故人の思い出話に花を咲かせ、皆で 朝まで語り明かしたりしたものです。

しかし、現代では自宅ではない安置場所で 故人を預けることが増え、「夜通し」という認識は 薄れています。今では ほとんどが 夜6時頃に通夜が 始まり、1〜2時間で終了する形式が主流です。

葬儀とは?

「葬儀」は、お通夜の翌日に行われるのが一般的です。 これは、故人を送るための儀式そのものを指します。僧侶の方々がお経を唱え、故人がより良い来世へ導かれるよう、供養をしてくださる大切な場です。

「葬儀」は、ただの”お別れの場”ではありません。「魂の旅立ちを祈る、神聖な儀式」なのです。例えば、お坊さんが「引導を渡す」という言葉を聞いたことはありませんか?これは、故人の魂を 仏のもとへ導くための大切な言葉。

「この人が確かに生き、そして逝った」——

家族が”死と向き合う瞬間”であり、亡き人を”あの世”へ送り出す、唯一無二の時間で、故人を送る宗教的儀式です。

🕯️ 葬儀に込められた「2つの意味」

【宗教的儀式】

仏教なら「戒名を授け、極楽浄土へ送る」。神道なら「御霊(みたま)を鎮める」。キリスト教なら「神の元へ召されることを祈る」。

→ 「あの世への切符」を手渡す場なのです。

【遺族の心の区切り】

あるご遺族様が「お坊さんが来てくださると、本当に故人が旅立っていくんだと感じます」と おっしゃっていました。これは実際に遺族からよく聞く言葉。

まさに、故人を見送り、供養するという厳かな意味合いが強いのが葬儀式なのです。つまり 悲しみを超え、故人を”見送る力”を与えてくれるのが葬儀なのです。

告別式とは?

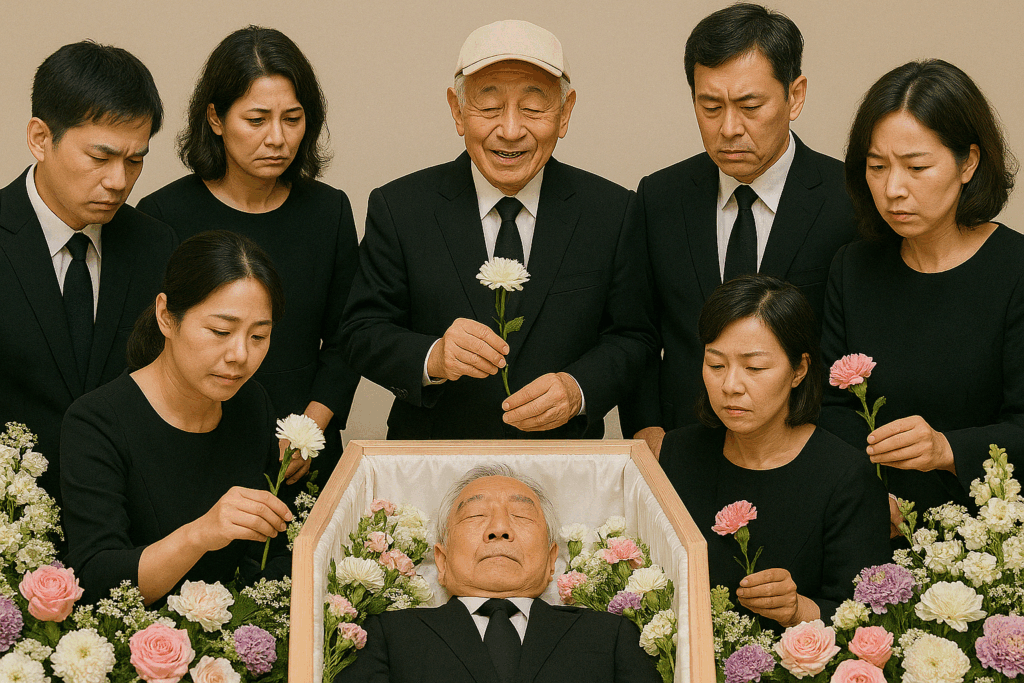

葬儀の儀式に続いて行われるもので、遺族と会葬者全員が 故人と最後に対面し、お花を供えたり、お別れを告げる、「社会的なお別れの場」を指します。

この「告別式」という言葉は、明治時代に始まった比較的新しいものと言われています。ある説では、芸能人や有名人が亡くなった際に、ファンが直接お葬式に参加できない代わりに、お別れをするために設けられたのが始まりとも言われています。昔は、棺を担いで行われる葬列の中で、故人とお別れをする時間に行っていました。

現代では、お寺様がお経をあげる葬儀の儀式の直後に、会場で最後のお花入れなどして お別れを行う形に変わっていきました。棺の中に故人が好きだったお花などを入れて、最後の対面をする「花入れの儀」が、この告別式で行われる主なことです。故人との物理的なお別れをする、非常に大切な時間なのです。

現代では お葬式の約1時間の間に 葬儀と告別式は セットで行われるケースがほとんどです。多くの方が混同しがちですが 実は意味が異なります。

葬儀は=宗教的供養・告別式=お別れの場です。

司会者が「これより〇〇様の葬儀・告別式を執り行います」とアナウンスするのは、両方を行うという意味なのです。

ここまでを 簡単におさらい〜

▶︎1日目の 通夜は「まだそばにいたい」と別れを惜しむ時間

▶︎2日目の 葬儀は「もう行かなくては」と僧侶の方がお経を唱え 故人様を 送り出す儀式

——この”心の変化”が、葬儀の重みを表していると私は思います。

▶︎葬儀の後の告別式は 皆でお花を たむけたりする お別れを告げる場です

葬儀の流れと食事の意味

式の流れの中で忘れてはならないのが「食事の時間」です。 通夜の後には「通夜振る舞い」、翌日の葬儀・火葬後には「精進落とし」などの食事が設けられることがあります、注意していただきたいのは、単なる食事会ではないのです。どういう食事会かというと。。。。

“悲しみを共に 共有し、支え合う時間”として 非常に大切な意味を持っています

ある年配の喪主が、通夜振る舞いを終えた後に、静かにこう語ってくださいました。 「父の若い頃の話を、親戚や古くからの知人が 語ってくれたんです。「父のことを、こんなにたくさんの人が覚えていてくれた」「知らなかった一面を、今日初めて知ることができた」生前 父も頑張っていたんだ。。父は、家族だけでなく、たくさんの人に支えられて生きてきたんだなって、知ることができて、正直…涙が止まりませんでしたと、おっしゃていました。

私も似たような経験をしましたが、食事には、悲しみの中でも“生きる力”を 分かち合うという意味が込められています。お葬式での食事は、決してただの“形式”ではありません。

深い悲しみの中にあっても、「私たちは、これからも生きていくんだ」と、互いにそっと励まし合う、そんな“生きる力”を分かち合う時間なのだと 私は思うのです。

だからこそ、お葬式での食事は、決してただの“形式”ではありません。たった一言でいいんです。

「覚えてるよ」

「頑張ってくれたね」

そんな何気ない言葉が、そっと誰かの涙を受け止め、心に灯りをともすことがあります。

そこには、故人を想い、残された者同士が 静かに心を通わせる、かけがえのないひとときが あるのです。

もしその席に、あなたがまた座る日が来たなら、その時は、どうか思い出してください。この記事で感じた想いを・・・

誰かを想う あたたかさ、言葉にできない悲しみの中にある、静かなつながりを・・・。

あの席は、ただの儀式じゃない。そこには、“生きていく人のための力”が宿っているんです。

だからこそ、あなたのそのひと言が、その場の空気を変えるかもしれない。優しさが広がっていく、きっかけになるかもしれない。

その瞬間を、どうか、大切にして欲しいと思います。

まとめ

お葬式とは、「命を見送る儀式」であると同時に、「生きていく者たちが心をつなぎなおす時間」でもあります。

通夜には、別れを惜しむ静かな祈りがあり、葬儀には、故人をあの世へ送り出す厳粛な意味があり、

告別式には、「さようなら」の代わりに「ありがとう」を伝える最後の対面があります。

そして――

食事の席には、悲しみの中で生きる力を分かち合う、かけがえのない時間が宿っています。私たちは、亡き人を通じて、もう一度“人とのつながり”を思い出すと私は信じています。

この記事が少しでもアナタのお役に立てれば幸いです。

0120-136-841

0120-136-841