突然ですが、皆さん、「本葬(ほんそう)」という言葉をご存じでしょうか?

普段の生活ではあまり耳にする機会がないかもしれません。

しかし実は、本葬についてきちんと理解しておかないと、いざというとき、思わぬ恥をかいてしまうこともあるんです。

「本葬って、普通のお葬式とどう違うの?」

「密葬って何?どんな関係があるの?」

「参列するとき、服装や香典はどうしたらいいの?」

今回は、そんな疑問をスッキリ解消しながら、

本葬の意味、一般葬との違い、流れ、マナーまでしっかり解説していきます。

目 次

- 本葬とは

- 一般葬との違い

- 本葬の流れと密葬

- 本葬のマナー

- まとめ

1.本葬とは?

まず、「本葬」とは何かについて解説します。

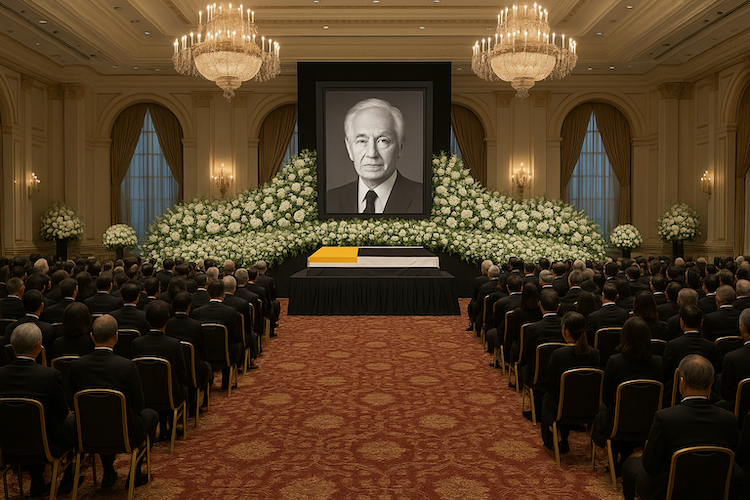

本葬とは、

密葬のあと、関係者や一般の方々に向けて改めて行う、正式な葬儀のことです。

例えば、企業の役員、著名人、公職者など、多くの関係者を持つ方が亡くなった場合──

まずご家族やごく親しい人たちだけで静かに「密葬」を行い、

その後、日を改めて、広く関係者を招いて開かれるのが「本葬」です。

▶エピソード:

実際に、ある地方自治体の首長さんが亡くなられた際、

まず家族とごく近しい方だけで静かに密葬を執り行い、

1か月後、市民や関係者数百名を招いて、正式な本葬が行われました。

参列者からは、

「最期にちゃんとお別れができて良かった」

という声が多く聞かれました。

本葬は、故人と縁のあった人々にお別れの機会を正式に設けるための、社会的にも意義ある儀式なのです。

かつては多くの著名人が、

「密葬→本葬」という流れで見送られてきました。

現代でも、企業の社葬や合同葬など、本葬に近いスタイルは受け継がれています。

2.一般葬との違い

では、「本葬」と「一般葬」の違いは何でしょうか?

まず、【一般葬】とは、

亡くなった直後に、通夜・告別式・火葬を一貫して行う、一般的なお葬式スタイルです。

ご家族、親族、友人、会社関係者などが一堂に会し、

一度の儀式で故人を送り出します。

対して【本葬】は、

■ まず密葬で火葬を済ませたあと

■ 後日に改めて、広く関係者を招いて行う式

つまり、

- タイミングが違う(本葬は密葬後に行う)

- 意義が違う(本葬は社会的なお別れの場)

──これが最大の違いです。

「家族だけ」の別れではなく、

「社会全体に向けた、最後のお別れ」といえるでしょう。

3.本葬の流れと密葬

ここで「密葬」についても簡単におさらいしておきましょう。

密葬とは、

身内やごく親しい人たちだけで行う、非公開の小規模な葬儀です。

有名人や公人の場合、報道や混乱を避けるため、

まず密葬で静かに火葬を済ませ、

後日、本葬で多くの人にお別れの機会を設ける──

こうした流れが一般的です。

【本葬の典型的な流れ】

- 受付・開式の辞

- 僧侶による読経

- 弔辞・弔電の紹介

- 焼香

- 遺族代表の挨拶

- 閉式の辞

- 会葬返礼品の配布

社葬を兼ねる場合は、企業代表の挨拶や黙祷など、

より公的な要素が加わることもあります。

エピソード:

以前、ある有名企業の創業者の本葬では、

密葬のあと2週間後に、ホテルの大ホールを貸し切り、

約500名の取引先や社員を招いて本葬が行われました。

式典では、歴代社長や役員が弔辞を読み、

厳かながらも心温まる雰囲気に包まれたのが印象的でした。 本葬は、密葬とは違って、公の場における最後のお別れ──

としての大切な意味を持っています。

4.本葬のマナー

では、本葬に参列する際、どんなマナーに注意すべきでしょうか?

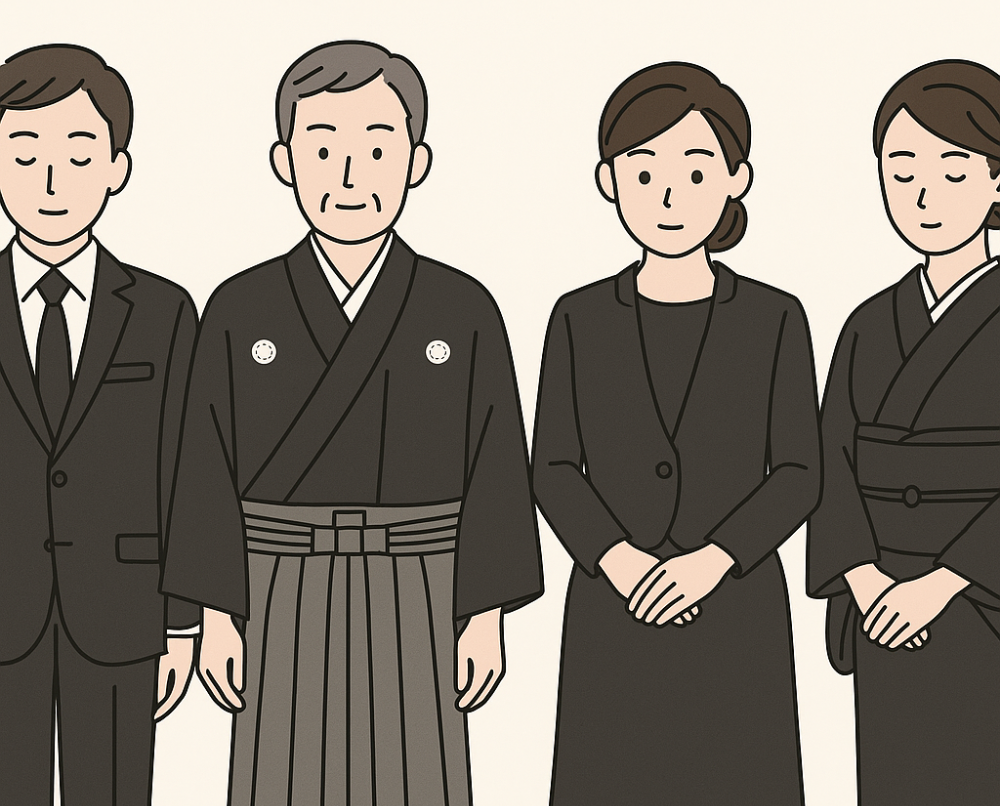

▼服装について

本葬は、非常に格式の高い場です。

喪主・遺族・親族は、可能であれば「正喪服」を着用するのが理想です。

正喪服とは──

- 男性:黒紋付羽織袴、またはブラックフォーマル(ダブルスーツ+黒ネクタイ)

- 女性:黒無地の和装、または黒無地のワンピース・アンサンブル

一般参列者も、ブラックスーツなど、できるだけフォーマルな服装を心がけましょう。

「普段のお葬式より、もう一段、きちんとした服装」

──これを意識すると間違いありません。

▼香典について

本葬では、香典を「辞退」されるケースがしばしばあります。

- 密葬時に香典を受け取っている場合

- 企業主催で会費制の場合

などです。

案内状や通知に「香典ご辞退」の記載がないか、事前にしっかり確認しましょう。

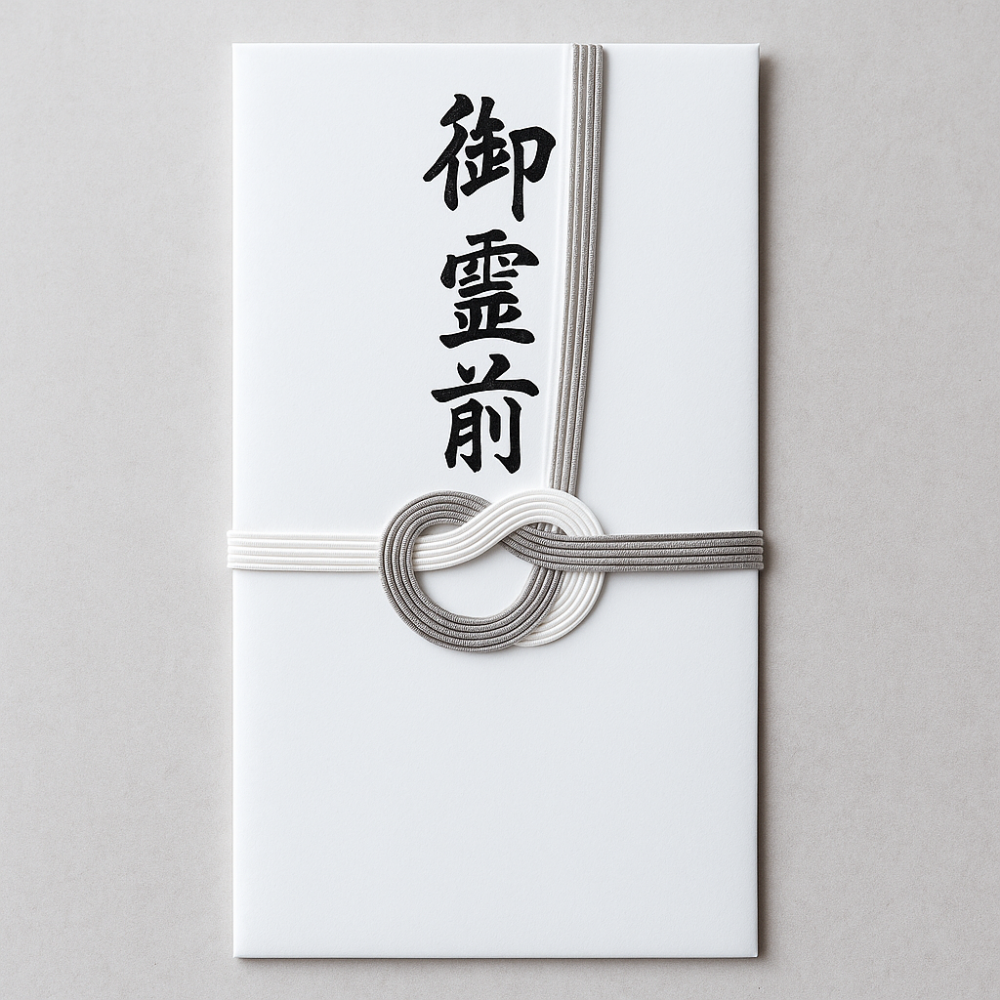

香典を持参する場合は、

5,000円〜10,000円程度が相場です。

表書きは「御霊前」、または宗教に応じた適切なものを選びます。

5.まとめ

ここまでのおさらいです!

【まとめポイント】

- 本葬とは、密葬のあとに改めて行われる正式なお別れの式

- 一般葬との違いは、タイミングと社会的な意義

- 本葬では、服装と香典マナーをしっかり押さえること

- 故人だけでなく、関係者にとっても大切な「けじめ」の場

葬儀の形式が変わっても、

「大切な人を、どう送り出すか」

という想いは変わりません。

本葬をきちんと理解することで、

故人に対して、そして周囲の方々に対して、心から誠実な対応ができるはずです。

0120-136-841

0120-136-841